滿清如何拉攏荷蘭「聯荷滅明」

弁言

歷史的敘事難免為當下的需要服務。但若果知道更多脈絡,我們便明白官方敘事有什麼漏洞,穿過這些漏洞會見到一片更大的天空。

滿清作為外來政權,清廷的視角與現今的民族想像很不同,他們的優先考慮從來是「明室必須毀滅」。所以滿清不但與「外國勢力」合作夾攻鄭明,而且無數學者通過中外文獻證明清廷為了爭取「聯荷滅明」,承諾合力消滅鄭明後可將台灣給予荷蘭。

1.

明末,荷蘭人攻略澎湖,遭明軍反撃。福建巡撫商周祚建議荷蘭人撤出澎湖轉往台灣。

2.

下一任巡撫南居益主戰,但他也只求將荷蘭人趕出澎湖,依然容讓他們「遠遁」到「東番」,即是台灣。

3.

因為明朝的守備範圍止於澎湖,從未在「化外」(引自施琅)的台灣設官駐兵。從此荷蘭人「據臺灣自若」。

4.

明清易代,鄭成功趕走荷蘭人,台灣成為明室的最後堡壘。滿清與荷蘭結盟夾攻鄭明,雙方合力打敗鄭成功,攻克金門和廈門。

5.

滿清與荷蘭一度約定同時出兵攻打台灣,但施琅的軍艦逕自折返,荷蘭非常不滿,清荷同盟幾告瓦解。

6.

滿清和鄭明都繼續拉攏荷蘭,雙方都與荷蘭討價還價。根據中文和荷蘭文獻,清廷的承諾就是消滅鄭明後將台灣給予荷蘭:「許以先平兩島,後取臺灣歸之。紅毛喜」。

7.

1683 年清軍攻陷台灣。根據荷蘭文獻,施琅接洽當地荷蘭人,詢問荷蘭願否(出錢)再度接管台灣,委託對方回去轉達。但荷蘭鑒於本大利小,無意再指染台灣。

8.

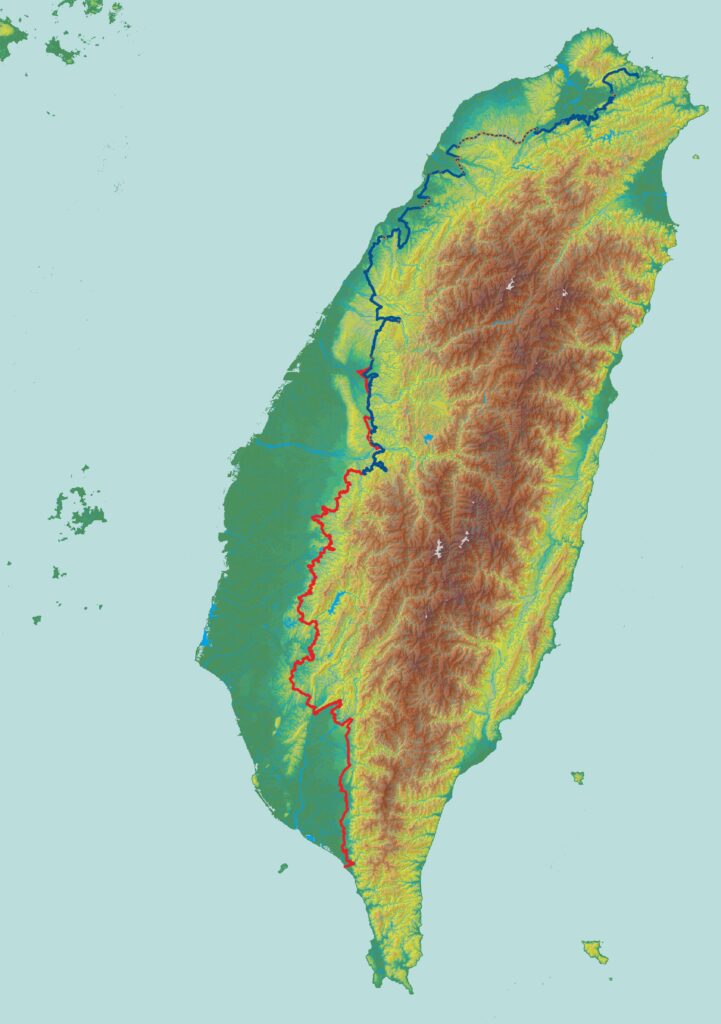

回顧歷史背景,荷蘭史料沒有作偽動機,因為清廷自身也苦於管治台灣的成本。滿清入主台灣後仍要設立「番界」,區分屬於漢人的地區,以及屬於「生番」的禁區,至於歸化的「熟番」則作為緩衝居於其間。

9.

繞了一大個圈便回到「自古以來」的老問題。最早來到台灣的人,當然不是荷蘭人,但也不是漢人,而是所謂「生番」即原住民,所以台灣的舊稱才叫「東番」。

參考文獻

邵廷采《東南紀事》

駱芬美《被誤解的臺灣史》

周婉窈《海洋與殖民地臺灣論集》

眾學者《跨越世紀的信號:書信裡的台灣史(17-20 世紀)》

翁佳音《解碼臺灣史 1550-1720》、〈17 世紀後半的漳州海商與通事〉

柯志明〈清代臺灣三層式族群空間體制的形構與轉化:紫線界前後的比較〉

鄭紹鈺〈「土牛番界」以東:《斯卡羅》之外,當時台灣的番界政策究竟是怎麼一回事?〉

附記

1. 學者對於「台灣」抑或「臺灣」莫衷一是,各有見地。拙文不敢自專,平素行文慣用「台灣」,援引文獻則沿用原文。

2. 古代無論漢人、日本人和西方人都曾去過或居住台灣,他們多是漁民、商人、海盜或打擊海盜的軍人,但他們抵台時都見到累世定居的原住民。詳見明代陳第〈東番記〉,他還有一篇更出名的文章叫〈舟師客問〉。

3. 儘管歐陽泰(Tonio Adam Andrade)認為江日昇的《臺灣外記》不可盡信,但衛思韓(John Elliot Wills)與台灣學者翁佳音都先後考證出《外記》所載與荷蘭文獻一致:1679 年清廷曾遣使到印尼巴達維亞城,繼續爭取夾攻鄭明,若成事則台灣「還荷蘭」,惟遭荷蘭拒絕。《東南紀事》也有相同記載,因而可靠。