1.

李立峯教授為中大 D-day 展覽舉行講座「追蹤年輕世代的價值轉變」。他說研究社會有很多方法,其中之一就是長期/追蹤研究(Longitudinal studies)。

「每一年都做,不停係咁做。」鍾庭耀的民調就是港人熟知的追蹤研究。另一例子就是由港大每隔數年重做的調查,由 2013 年到 2023 年持續詢問港人對同性伴侶的意見,從調查可知 2023 年接受同性婚姻的港人已經過半。因此從數據的轉變可以「記錄到香港嘅轉變」。

李立峯說追蹤研究的最大挑戰就是錢,每次重行調查費用起碼數十萬。第二項挑戰就是研究團隊隨着時光荏苒出現人事變動,再無餘力持續關注同一議題。第三項挑戰就是擬定題目,「你要有信心你問嗰個問題十年後仍然 make sense。」比如在新媒體繼興的時代,昔年最紅的 facebook 早已讓位,因此題目的設定需要經得起時代考驗。

十多年前馬傑偉教授與呂大樂教授在中大亞太研究所開展大型的研究計劃,部分研究由李立峯教授負責。計劃持續在 2012 年、2014 年、2016 年進行電話抽樣調查,與此同時也進行焦點小組(Focus Group)的深度訪談,題目就是香港年輕人的價值觀。

李立峯形容焦點小組可以「玩好多嘢」,「反正 funding 已經有人畀咗。」抽樣調查的好處是有統計學上的代表性,但電話受訪者只能直接答每條問題;至於焦點小組的好處就是參與者有更多時間討論原委。

比如讓他們從多張照片揀選一張最能代表香港的景點再加以解釋,照片上的風景有維港、中環、獅子山、金紫荊廣場等等。李立峯披露其中一個景點「冇咩人揀」,其他照片都「各有千秋」。

2.

話說當年香港的保育運動方興未艾,有兩個流行詞語常見於報端,就是「八十後」和後物質主義(Postmaterialism)。後者源自羅納德・英格爾哈特(Ronald Inglehart)的創見,形容年輕世代的價值理念。

後物質主義奠基於馬斯洛(Abraham Maslow)的需求層次理論(Maslow’s hierarchy of needs),人的需求以溫飽為先,及至溫飽不成問題,便會追求更高層次。

李立峯補充需求層次理論還有另一重點,援用廣東話來說即是「三歲定八十」。「我哋嘅價值觀好大程度受到我哋成長經歷影響,最影響我哋每一個人嘅價值觀就係大概 around 我哋 20 歲嘅時候。」

倘若我們的成長背景要為三餐掙扎求存,就很容易成為追求物質的人。但當社會愈趨富裕,毋須面對溫飽問題,就會有更進一步的追求。因此在承平時代長大的年輕人漸漸步向「後物質主義」。

3.

追蹤研究關注的一大題目就是「物質」與「後物質」。其中一條問題是「以下哪個香港未來十年發展的目標最重要?」參與者可從四個選項揀出首要和次要目標:

1. 高經濟發展

2. 發展基礎建設

3. 令市民在工作和社區上有更大話事權

4. 令香港的城市和郊野更美麗

前兩者傾向「物質」;後兩者傾向「非物質」。倘若不分年齡計算,「物質」與「非物質」的差距不大。在 2011 年調查劃為「後物質」者有 16.7%;在 2014 年調查劃為「後物質」者升至 22.8%。整體而言社會慢慢朝向「後物質主義」。

但若果按年齡區分受訪者,「物質」與「非物質」的差距便非常顯著。60 歲或以上的受訪者劃為「後物質」者少至 8.6%;反之 18-29 歲的受訪者劃為「後物質」者多達 34.4%。

李立峯提醒要回溯調查年份(2011 年),60 歲或以上的人即是在 1951 年之前出生。按照呂大樂的《四代香港人》,他們就是戰後嬰兒潮(Post-War Baby Boom)的一代人,所以傾向物質,吻合全球趨勢。

可是全球趨勢不盡然解釋到香港現象。四大年齡層劃為「後物質」者分別有 8.6%(60 歲或以上)、13.9%(45-59 歲)、16.5%(30-44 歲)、34.4%(18-29 歲),「零零舍舍最年輕嗰批係大跳。」

回到調查年份(2011 年),18-29 歲的年輕人即是在 1982 年至 1993 年出生,他們就是曾幾何時一度成為潮語的「八十後」,相較其他年齡層更加明顯趨向「後物質」。

香港與全球趨勢既呈同步亦有差異,「八十後」出現了「big jump」,「純粹用 Inglehart 嘅理論解釋唔到。」李立峯指出 80 年代長大的香港人,大概在十多歲起見證經濟衰退、沙士疫情、2003 年七一大遊行。

九七前後香港盛行一套叫「獅子山下」的「傳統敘事」:全因香港人努力不懈,致令香港由小漁村變成國際大都會。李立峯說敘事難言對錯,「唔可以話錯得晒,我爸爸都係咁諗,唔可以 dismiss 我爸爸嗰種人生經歷。」但隨着香港迭經憂患,他引述谷淑美教授形容香港的「傳統敘事」已經崩潰,與此同時長大的香港年輕人更加傾向「後物質主義」。

然而「後物質主義」一直受到幾種質疑。一來物質的滿足不一定導致後物質,或會追求更多物質;二來這套理論也許忽略香港長年貧富懸殊,低下階層從來都要面對切身的物質問題;三來香港局勢已在數年間劇變,過去讓「後物質主義」得以成立的條件現在恐已存疑,也許無法貼近當下年輕人的轉變。

4.

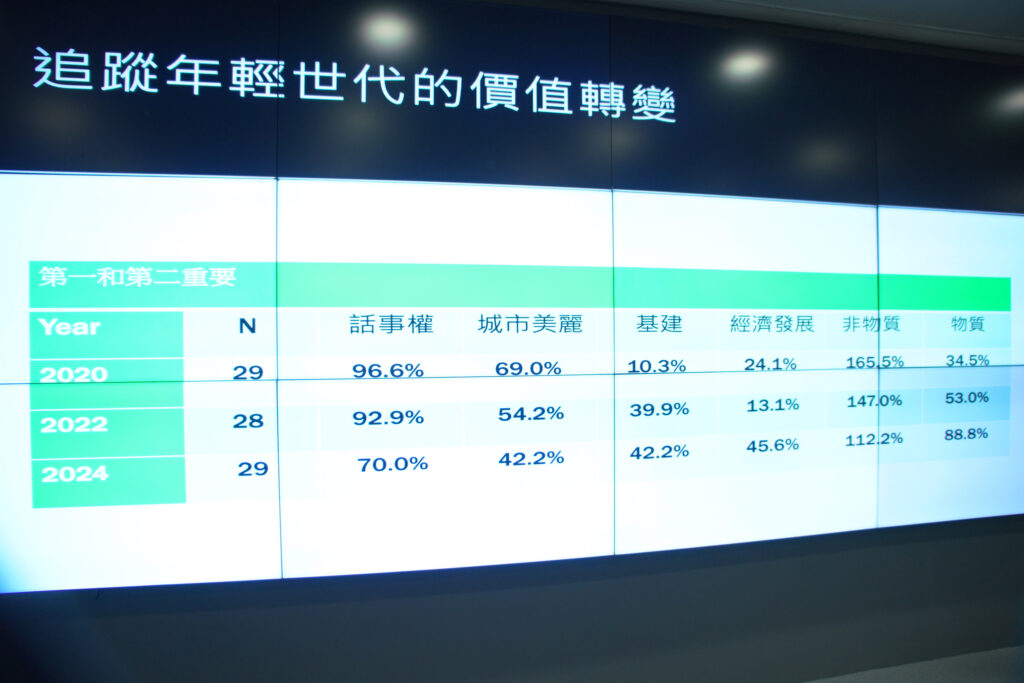

由於電話抽樣調查所費甚鉅,無法每隔兩年舉行,但焦點小組始終不綴,在 2020 年、2022 年、2024 年繼續舉行,邀請參與者回答上述目標問題。

2020 年的焦點小組適值在國安法生效前舉行,李立峯說當時社會氣氛依然有較多批評。29 名參與者近乎全數(96.6%)都選擇「話事權」,隨後有 69% 選擇「城市美麗」,其餘兩個選項則不太受青睞。[1]

誠如前述,焦點小組的年輕人除了回答問題外還有時間解釋想法。李立峯形容他們的解釋是典型的「後物質論述」,崇尚自由民主,抗拒高速發展。那一年也可形容為「後物質嘅高峯」。

但從此之後香港年輕人的「後物質」取向開始拾級而下。選擇「話事權」跌至 70%,選擇「城市和郊野更美麗」跌至 42.2%,至於選擇「基建」和「經濟發展」皆上升至四成。

李立峯解釋背後有很多原因。他引述參與者在焦點小組的討論,「咁而家經濟真係唔掂呀嘛。」甚至有一名年輕人回應貧富懸殊時,援引右翼經濟學的「涓應效應」(trickle-down theory),謂社會財富將慢慢滲漏到低下階層,過去甚少香港年輕人會接受這套理論。

調查顯示「後物質主義」從高峯回落,反映香港面臨經濟問題。可是「話事權」的比率「跌極仲有七成」,不等於年輕人的價值觀大變。李立峯重申焦點小組的好處在於容讓參與者解釋背後動機。其實何謂「話事權」何謂「經濟發展」,無法簡單二分,各人各有詮釋。

回望「後物質主義」的高峯期,曾有選擇「話事權」的參與者這樣解釋:「話事權係最重要,唔係因為我唔重視經濟。因為有咗話事權,後面啲嘢先成為可能。」另有參與者選擇「基礎建設」,但隨之解釋心中的「基建」意指「全民醫保」等社會保障。李立峯從而指出「好多所謂好後物質嘅嘢,好理想嘅追求,其實好需要物質基礎。」

因此揀「話事權」的比率確實下跌,但李立峯卻從焦點小組看出其他端倪。「未必係一種價值觀嘅轉變,而係唔覺得嗰樣嘢(話事權)喺今時今日之下有可能。」

李立峯引述若干參與者的說話:「總之而家就係由治及興呀嘛,經濟發展最緊要」、「唔好唔拖唔水喇,要去就去到盡。」綜觀焦點小組兩小時的討論,並環顧發言者的背景,他們都經歷過 2019 年的運動及隨後的落差。

李立峯形容他們的說話「可以話有七成係反話」,「代表一種今時今日喺香港周圍都見到嘅 Cynicism(犬儒主義)。」[2] 還有一名參與者強調不要「城市和郊野更美麗」——「因為我覺得政府做唔到。」

最後李立峯說,有些參與者堅持「話事權」始終重要並且可行,他們通常都是有實際參與社區工作的人。雖然左右不到大的政治體制;但依然改變到小的社會層面。「佢會知道有啲嘢仲做得,有啲嘢仲做到。」

註釋

[1]:由於每人可揀兩個目標,所以比率合計為 200%。

[2]:犬儒主義的出處並無貶義,相傳犬儒學派始創者之一第歐根尼(Diogenes)對造訪的亞歷山大大帝說「不要擋住我的太陽。」他們拒絕迎合世人的習俗,追求符合自然的生活。詳見呂克・費希(Luc Ferry)的《給青年的幸福人生書》。

參考文獻

李立峯〈再看世代差異和香港青年人的後物質主義〉,《香港.社會.角力》

後記

拙文已獲講者同意記錄。