1.

如果《鬼滅》只是一部英雄打敗魔王的作品,只會成為某幾年很受歡迎的熱血動漫。然而《鬼滅》勢將改變日本票房十大的版圖,取代原屬宮崎駿的天下。

無論集英社燒幾多錢請殿堂歌手和聲優、搞戰鬥的動畫特效,都不足以當宮崎駿的對手,青出於藍且功力相埒的,是武戲背後的文戲。

《鬼滅》所有角色都背負莫大傷痕,鬼放不下執念想彌補遺憾,可是罪孽卻愈來愈深。人則註定會被創傷纏繞一生,但眾主角放下有限的自己,相信意志通過記憶反獲永恆。

人鬼殊途來自選擇「有我」抑或「無我」,記憶超越生命不是信仰。《鬼滅》說明了社會學的「托馬斯定理」:「如果人們定義情境是真的,那麼帶來的結果就是真的。」

炭治郎和水柱只是助緣,最終打敗猗窩座的是記憶,解放狛治被囚禁的生命。只要記憶改變我們決定,記憶裡的生命就不是過去式。

2.

現在動漫主角都有缺憾,讓其人設更加真實,顯例就是《鏈鋸人》。如將炭治郎放到其他動漫,我們一定覺得太假,《鬼滅》的人設簡直可列入文化遺產。

即使從最苛刻的角度挑剔,撇開「男性說教」炭治郎就是聖人。但嚴格而言他多數是「對鬼說教」,聖人都比較長氣所以情有可原。

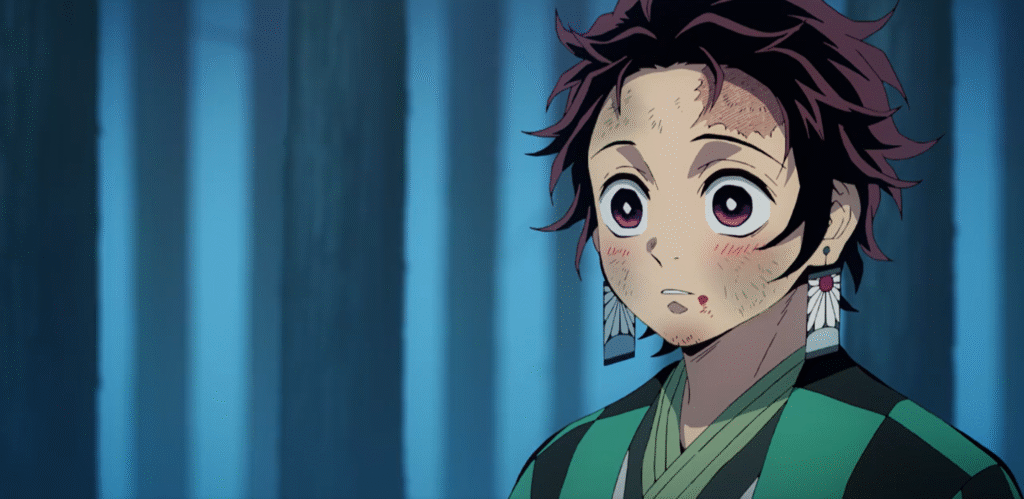

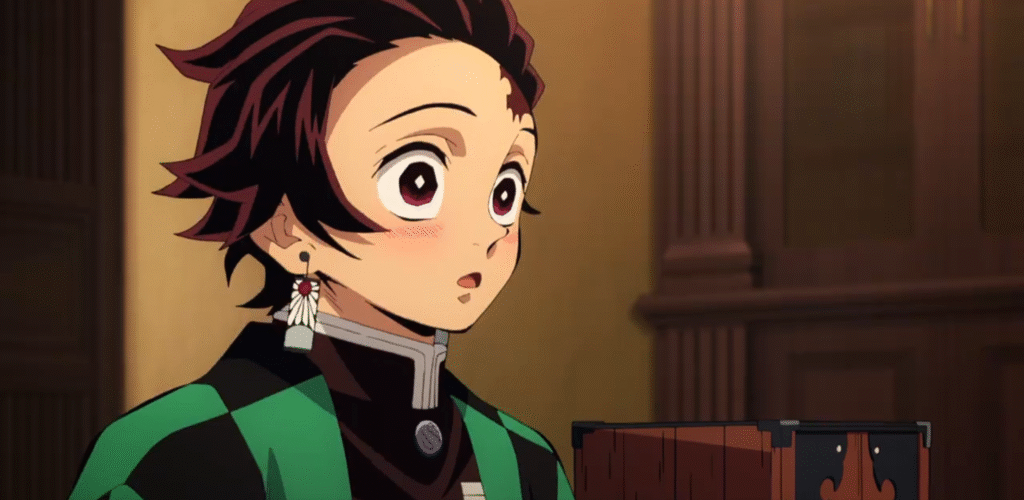

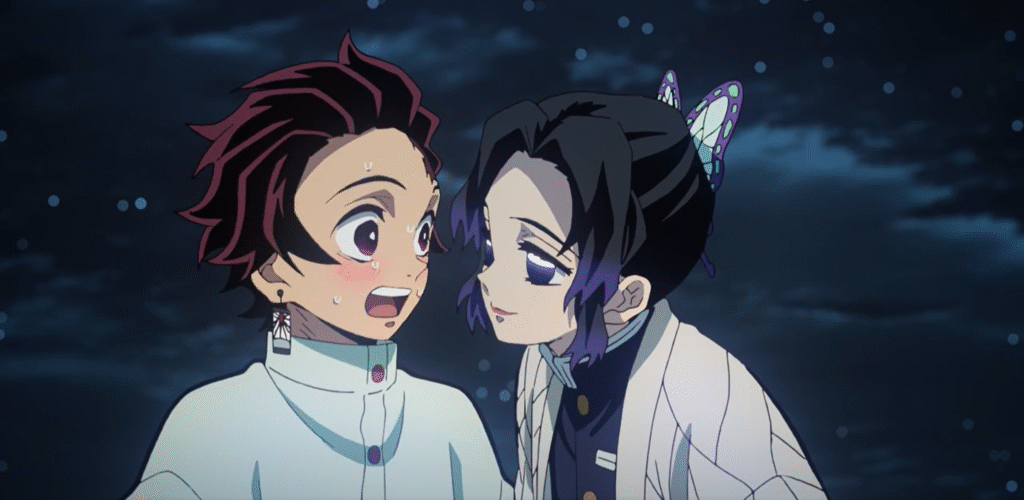

我認真統計過動畫版:炭治郎為真菰臉紅過一次,為珠世臉紅過一次,為蝴蝶忍臉紅過兩次,為香奈乎臉紅過一次,為甘露寺流過一次鼻血!除了對蝴蝶忍最為靦腆,沒有其他線索可供想像,炭治郎是初代純愛戰士。

《鬼滅》比五十年前的文藝片更純潔,幾乎所有主角都放下情愫奉獻此生。儘管我們都戀柱上身,幻想誰與誰有緣份,但都止於蘊藉,不會結出果實,最後只餘思念留給活着的人。

阿蘭達蒂.洛伊(Arundhati Roy)在《微物之神》說過「偉大故事的秘密在於沒有秘密。」《鬼滅》眾主角就是從前《帝女花》與《忠臣藏》的人物,都是傳統戲文裡銜環結草的道德化身,通過動漫而獲重生。

時下的作品熱衷反轉,也像香口膠只能嘴嚼一次。其實老套的人設從未過氣,背後的理想千古不易。我們心底都希望人性經過淬鍊可臻至善,撫慰創傷洗滌心靈。前提是要如同史詩的故事,才能承托生死不渝的角色。

3.

現世裡我只想到數人奉行到《鬼滅》的精神,一是西蒙・韋伊、二是鄧以明主教、三是聖國柏神父。

聖國柏長年在日本傳教,告老還鄉後死在奧斯威辛。他以命抵命代人赴死,所救的人活着走出集中營,殉道的囚室長年有蠟燭銘記。

聖國柏在日本事奉的地方就是長崎,原爆當日他建立的修道院倖免於難。如果他留在日本也許能安享晚年,但天意安排他去人間地獄完成最後一個使命。

童磨嘲弄伊之助與香奈乎,說不存在天堂與地獄。世上根本沒有善惡到頭終有報,才需要捏造宗教來彌補。然而野豬的回應再一次說明「托馬斯定理」——「如果沒有地獄,那我就打造一個!」

定理的想法可上溯至韋伯,他不滿「天真的歷史唯物論」以為理念只是經濟的反映。其實理念會影響我們對世界的認知,進而改變世界的軌跡。*

也許宗教是假的,但因為有人相信,人間地獄才會出現奇跡;也許地獄是假的,但因為有人相信,所以壞人才會遭受報應。傳說聖國柏在小時候便見到聖母,向她承諾會矢志殉道。命運的安排背後其實是信念選擇的道路。

註釋

請留意韋伯的思想絕非流行的「顯化」,更非「只要有夢想,凡事可成真」,因為理念會帶來「非意圖後果」。

參考文獻

鄧以明《天意莫測》

許書寧《奧斯威辛的花冠》

韋伯《新教倫理與資本主義精神》

大澤真幸《給所有人的社會學史講義》

沃弗朗・艾倫伯格《黑暗年代的女哲學家》

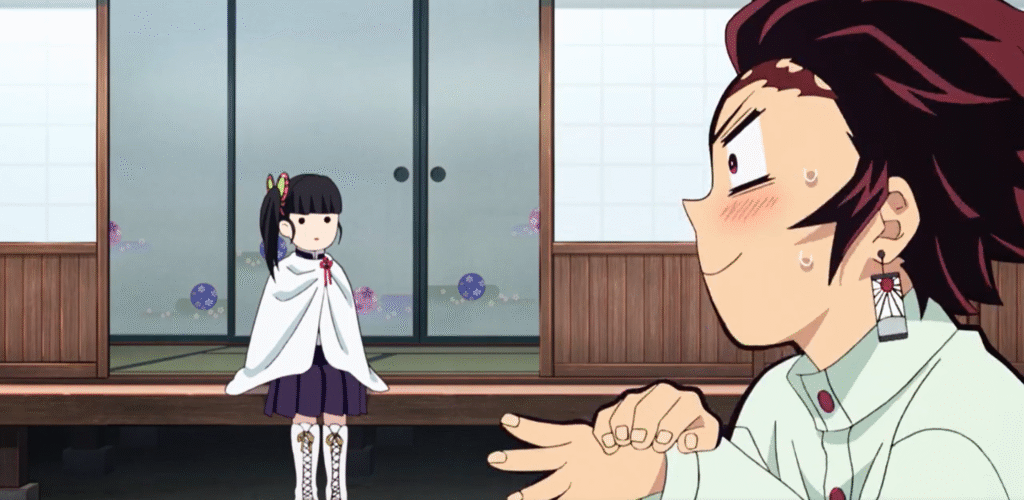

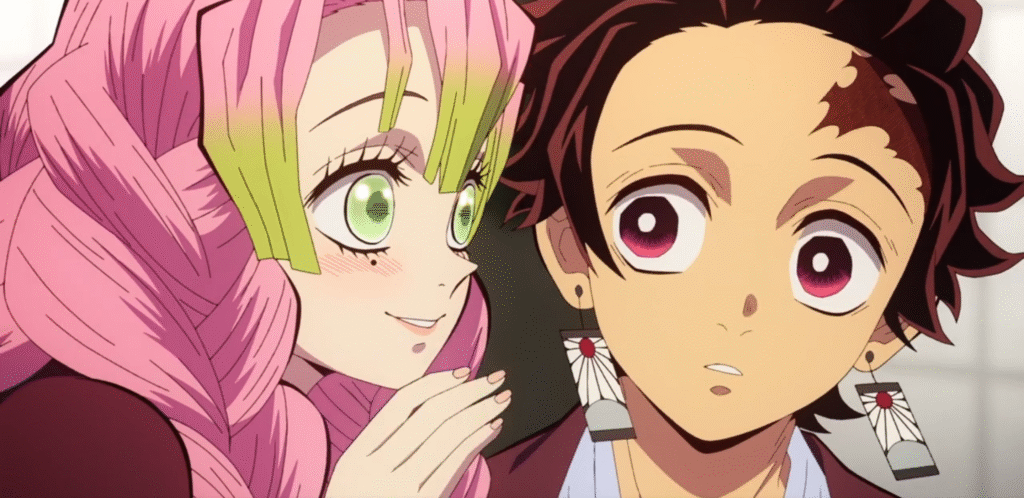

附圖:純愛戰士見到女生(和女鬼)就臉紅

圖片出處

吾峠呼世晴、ufotable:《鬼滅之刃》的《立志篇》與《刀匠村篇》