一本好好的哲普書,因為譯名和封面變成有待發現的寶藏

1. 為何會錯過

近年我看過最好的哲普書本來是《編劇,我想當個好人》(How to Be Perfect),但現在這本書只能退居第二。

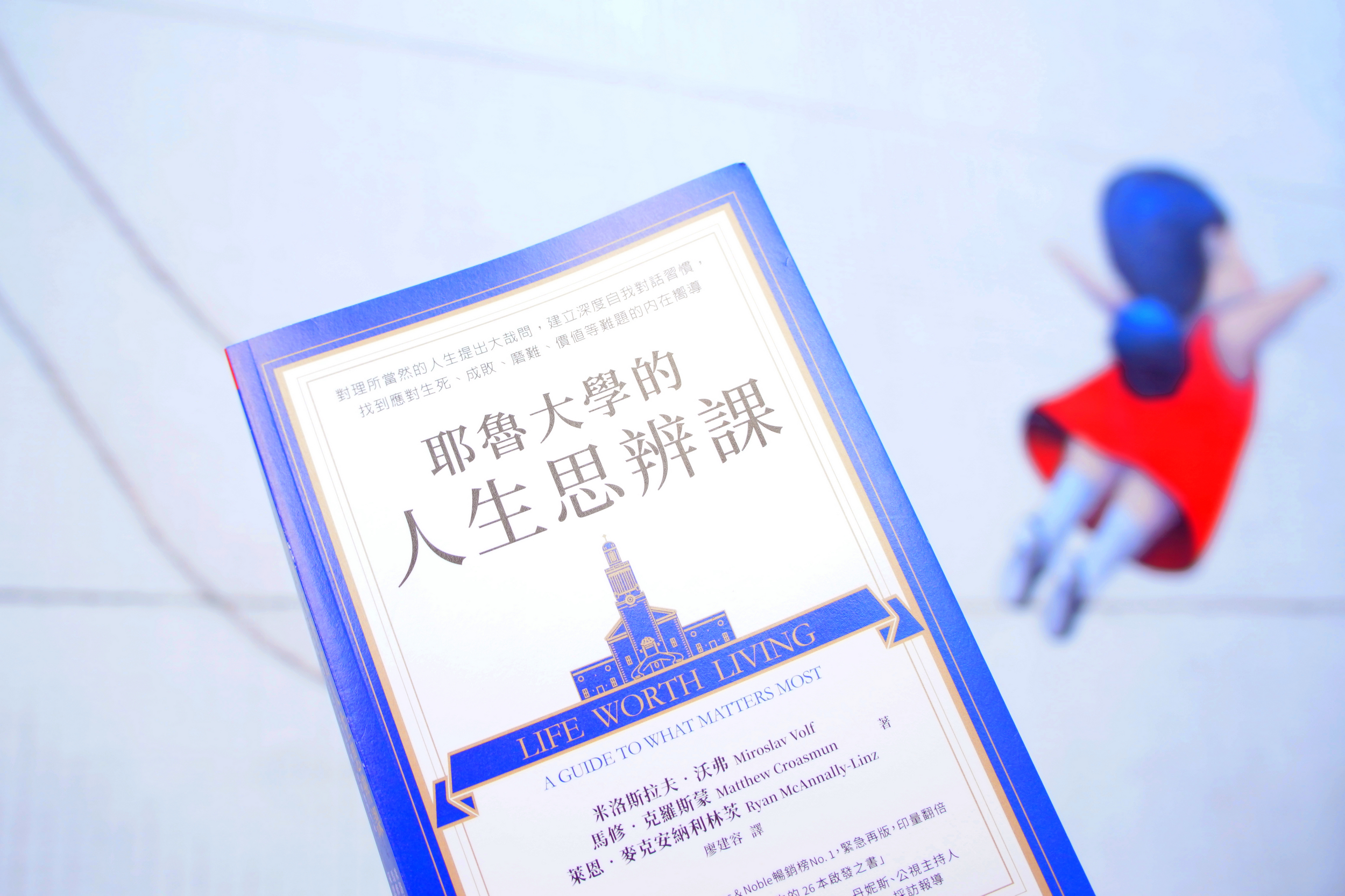

我不知道《耶魯大學的人生思辨課》在台灣賣得怎樣,但我從未見過香港書店購入此書的中譯本。當我在公共圖書館發現這本書,不免思忖為何會錯過,看原著書名才知原來是 Life Worth Living。讀完後我立即從台灣訂一本過來香港,將來會買更多本送給朋友。

這本書的體例與我過去讀過的哲普書完全不同。

2. 平等的眼光

多數優秀的哲普書都是西方哲學書,華人出版的哲普書則良莠難分。最等而下之者,比較中西哲學時處處流露「包括哲學在內中國什麼都不輸西方」,根本無法卒讀。

反觀 Life Worth Living 的世界觀非常開放且公允,儒家、佛家和伊斯蘭教鼎足而立,與西方哲學的篇幅不相上下。

通常哲普書引介效益主義後,隨之會援引康德、查爾斯・泰勒(Charles Taylor)和伯納德・威廉士(Bernard Williams)加以辯駁,這是最常見的編排,但 Life Worth Living 的論證完全超乎想像。

這本書援用佛家的《長老尼偈》批判邊沁(Jeremy Bentham)(第 4 章);援用儒家的《孟子》和《論語》批判彼得・辛格(Peter Singer)(第 6 章)!

書中多章都用佛家和儒家殿後,成為全章最重要的論據。外國神學家願以旁觀者清的平等眼光重新詮釋儒家;反觀身在醬缸的我從來意想不到儒家可以這樣應用。普世的視野反而讓我重新思考儒家意義;而非若干華人學者自我吹噓的民族主義。

3. 自我的迷思

有天我去公共圖書館,路過香港最高級的商場,裡面沒有一間我消費得起的商店,我赫然發現一個名牌廣告呼籲大家「做自己」。

我們在時尚雜誌已經司空見慣那些廉價格言:不用迎合別人,活出自己人生。我感到厭倦並開始警惕:流行的「自由」觀往往是庸俗化的個人主義。

無奈我沒有本事駕馭此問題,可幸 Life Worth Living 的作者有。眾作者的學問讓他們能在書中批駁此點,太過強調個人好惡優先,會流於沒有對錯可言的情緒主義(emotivism),導致所有「應然」的主張歸根究底都在說「我想」(第 8 章)。

書中先後援引猶太教、伊斯蘭教、儒家和康德(第 3 章),糾正社會崇尚個人喜好的迷思(preference is dangerously close to whim)。康德解釋真正的自主(autonomous),是由自己(希臘文 autos)給自己頒布法律(希臘文 nomos)。

Life Worth Living 沒有蹈襲自助書慣用的需求層次理論(Maslow’s hierarchy of needs),創立新的理論,提出自我超越(self-transcendence)而非自我實現(self-actualization)。作者認為「什麼值得追求?」(What is worth wanting?)比起「我們想要什麼?」(What do we want?)更重要(第 1 章)。

「自我超越」更進一步,要求我們不再以「自我」為中心,「自我」不是選擇人生的唯一標準,還有其他標準在要求我們。然而 Life Worth Living 強調答案是開放的,作者援引路易斯(C. S. Lewis)的話解釋:

The Christian thinker and novelist C. S. Lewis (1898–1963) distinguishes between mere companions and true friends. With our companions, we share some common activity, whether it’s a religion, a profession, an area of study, or just a favorite pastime. This is all well and good, but it is not friendship in Lewis’s sense of the term. Friendship requires something more: a shared question. The one “who agrees with us that some question, little regarded by others, is of great importance,” he says, “can be our Friend. [They] need not agree with us about the answer.”

友誼追求的還有更多:一個共享的大哉問。「若有人把其他人當作無關重要的問題看得至關重要,這種人才是我們的朋友。而且他們不需要同意我們的答案。」

4. 謙卑的意見

希望拙文不會被誤會為自高自大,但我見到中譯本因為誤會而錯失目標讀者。

我平時大約會逛十間書店,暫時所知除了一間書店曾購入英文原著,所有書店都未見過中譯本的蹤影。

市面上已有太多書以哈佛、耶魯等名校作招徠,公眾對暢銷書的套路早已麻木。兼之封面設計同樣一俗到底,書店和讀者都誤會是通俗的自助書或企管書,因而受到忽視。

可是我讀這本書眼睛濕潤了兩次。沃弗(Miroslav Volf)是 Life Worth Living 的作者之一,他最可點的生平不是負笈弗萊堡大學,成為耶魯教授;而是他成長在南斯拉夫的專制時代,曾受軍方審問,從而開展他的記憶神學,思考轉型正義。

我謹以顧客的身份,謙卑地向台灣編輯訴說淺見:很慶幸這本書有中譯本,但私以為此書值得更好的譯名和封面。請放下耶魯的噱頭、長書名的套路,通俗的行銷策略不適用於此書,反而遺憾地使它在暢銷書堆中被埋沒。

希望天下文化願意參考並再版。

附註

拙文因應篇幅稍稍修訂中譯本引文。