弁言

以下是《碧血長天》(The Longest Day)的記錄: [1]

1944 年 6 月 6 日 D-day,德國海軍的海因里希・霍夫曼(Heinrich Hoffmann)少校率領三艘魚雷艇穿過煙霧,見證了人生最震撼的時刻,舉目所及都是當時世上最巨型的戰艦,他事後憶述「我覺得自己坐在划艇上」,但仍堅持下令進攻。

數枚魚雷在厭戰號(HMS Warspite)與藍蜜莉斯號(HMS Ramillies)之間經過,最終打進挪威驅逐艦史域拿號(HNoMS Svenner),戰艦恍若在在海上升起,攔腰斷成兩截。

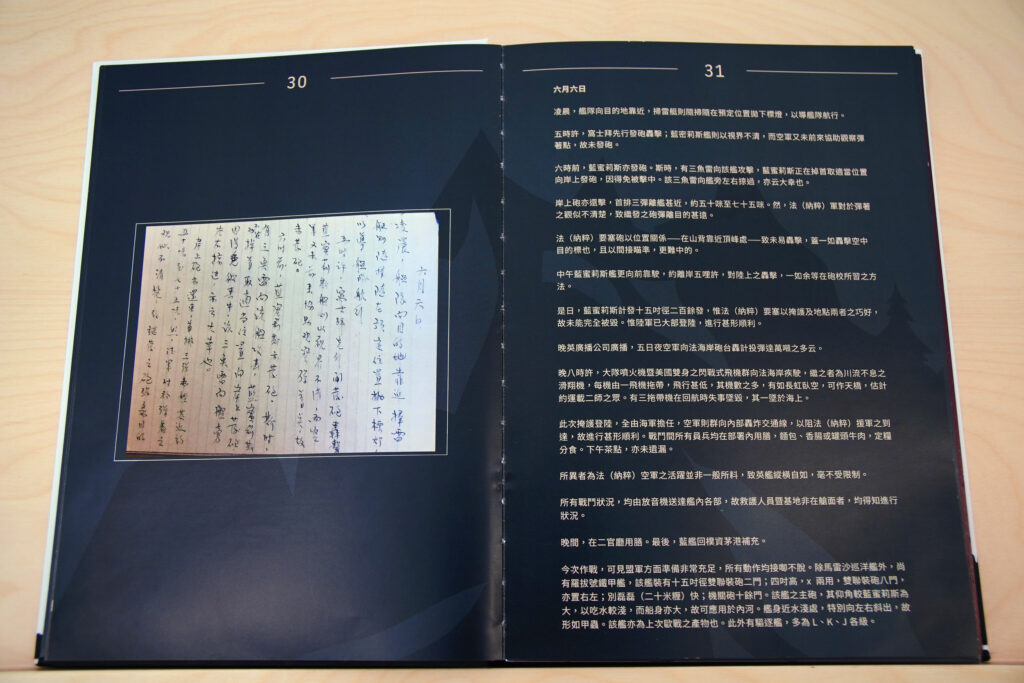

以下是是林炳堯在日記的記錄:

「六時前,藍蜜莉斯亦發砲。斯時,有三魚雷向該艦攻擊,藍蜜莉斯正在掉首取適當位置向岸上發砲,因得免被撃中。該三魚雷向艦旁左右掠過,亦云大幸也。」

原來還有人見證到二戰史的傳奇一刻。猶幸藍蜜莉斯號為了岸轟而調整船身,倘若德軍魚雷射中藍蜜莉斯號,林炳堯便會成為 D-day 當日為自由世界犧牲的其中一人。

1.

許創彥說當他得知可能有街坊曾經參與諾曼第登陸,他稱之為大俠的「退休生活」。

緣起於 2015 年一座即將清拆的唐樓九樓,探廢攝影師和歷史愛好者,包括幸潤權先生等人發現內藏的遺物不尋常。裡面最珍貴的寶藏是一本約 80 頁的日記,內藏約一萬三千字。

當年許創彥在港大讀書,而唐樓正位於港大地鐵站 B1 出口。彼時還未清楚林炳堯的生平和去向,許想像自己在茶餐廳食燒味飯,身邊搭枱的阿伯竟然參加過歷史上最著名的一場仗。

2.

林炳堯適逢於 1911 年辛亥革命在印尼爪哇萬隆出生,他顯然受當年的民族主義思潮影響,約於十歲左右來到祖籍廣東,隨後加入第十八期黃埔軍校。

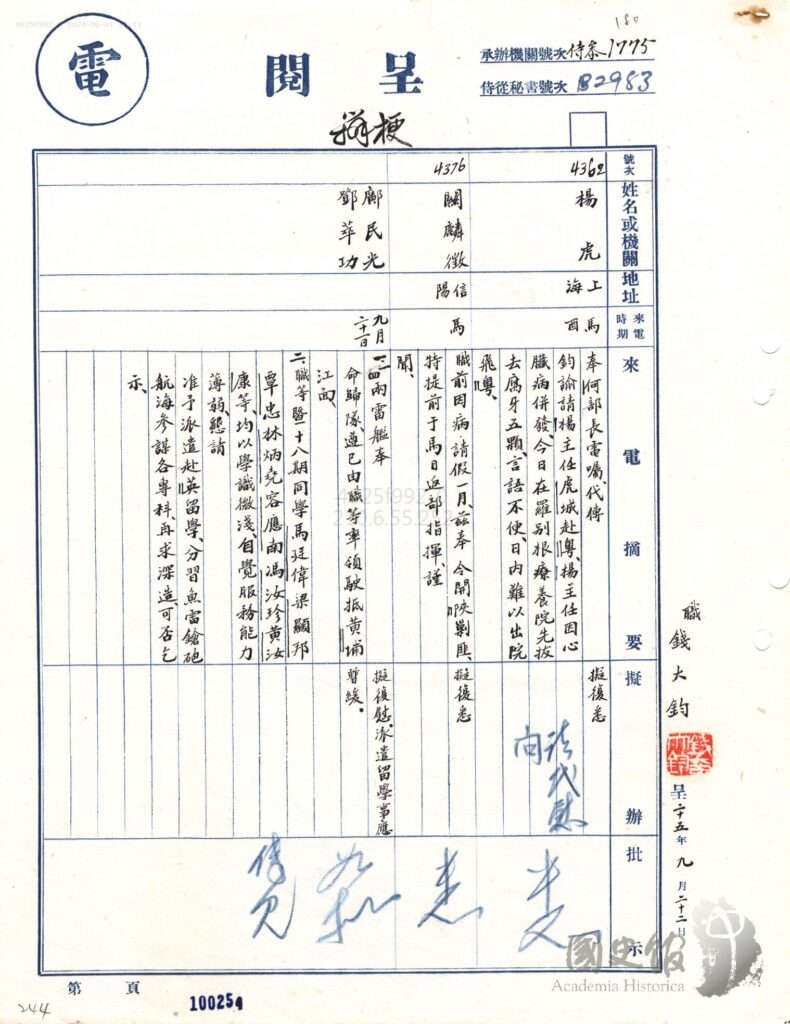

1936 年 9 月,林炳堯的名字出現在上呈蔣介石的電報。電報右邊的消息來自楊虎城,謂他因病留醫難以奉命赴粵,錢大鈞代擬的意見是「擬覆悉」,蔣介石再於下面手寫批示「請代慰問」。可是三個月後楊虎城便與張學良發動西安事變,究竟楊稱病不往是否另有所圖,今人已難以探究。

展覽團隊從台灣的國史館找出這份檔案,關心的是電報左邊。黃埔軍校的學生聯名上書蔣介石,「均以學識微淺,自覺服務能力薄弱,懇請准予派遣赴英留學。」錢大鈞代擬的意見是「擬覆慰」但「應暫緩」,蔣介石再於下面手寫批示「如擬」及「傳見」。後來歷史再起波折,林炳堯終於得償所願。

3.

1941 年 12 月 7 日珍珠港事變,意味中國終於挨到胡適的預言「苦撐待變」。美國援華抗日,英國不甘後人,蔣介石亟欲趁此機會重建積弱的海軍,培訓計劃終於在 1942 年成真。

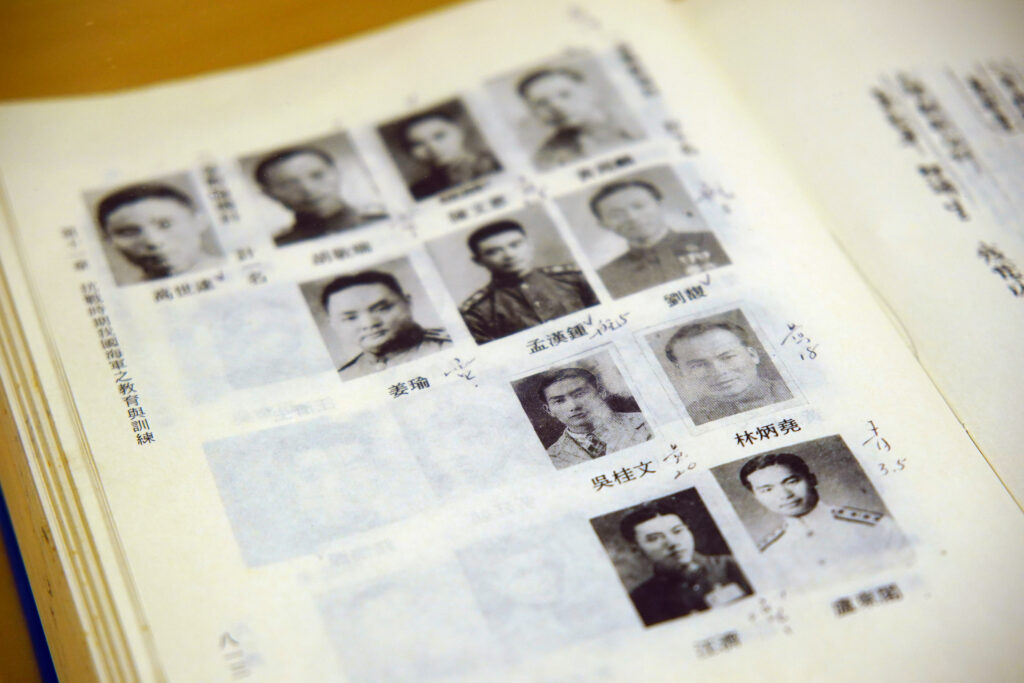

許創彥喜用「過五關斬六將」形容選拔過程。共有 414 名軍官參與,只有 76 人獲選,林炳堯就是五中取一(18%)的優勝者。期間有兩人退出, 最後有 74 名軍官抽籤, 50 人派往美國;林炳堯則屬派往英國的 24 人。

赴美軍官先到斯沃斯莫爾學院(Swarthmore College)受訓,部分人更進而入讀麻省理工,可謂非常幸運。但幸與不幸從來因人而異,赴英軍官更加見證到不世之遇。當年邱吉爾也想登艦隨行但遭艾森豪勸止,D-day 是改變人類歷史之戰。

4.

由於各大洋已成戰場,一眾軍官極其迂迴地取道歐亞大陸前往英國。迨至 1943 年 10 月,24 名軍官終於抵達格林威治受訓。

翌年 5.29 林炳堯首次獲派上藍蜜莉斯號實習。遲至 6.2 艦長才宣布有「非常之任務」,但仍未披露行動。不過從訓練內容到艦艇調動,林已察覺並非尋常演習,「顯為開闢第二戰場。」他第一次上艦實習就是實戰,而且是人類有史以來最大規模的登陸戰。

儘管藍蜜莉斯號是一戰時代的產物,但它是無畏級戰列艦,為登陸寶劍灘(Sword Beach)的盟軍岸轟超過一千砲,掃蕩德軍碉堡。

看過電影版《碧血長天》的(年邁)讀者一定記得,有一位士兵穿著蘇格蘭裙,無懼砲火吹奏風笛行軍,召喚散落四處的傘兵會合。比爾・米林(Bill Millin)與同袍正是在寶劍灘登陸的英軍。

5.

1945 年希特拉自裁,歐洲戰場大定,林炳堯隨太平洋艦隊到澳洲準備反攻日本。但未幾日本也宣布投降,林改為與盟軍一起參與解放香港的「鐵甲行動」。

其時香港已因戰時禁運而陷入饑荒,日軍投降前深水埗已出現人食人。1945 年 9 月林炳堯乘坐航母攻擊號(HMS Striker)在尖沙咀下船,寫下「滿目荒涼 ⋯⋯ 死者日有百餘。」

林炳堯的日記在 1945 年擱筆,但二戰的結束沒有讓中國苦盡甘來,一眾軍官要在兩岸之間做人生的最艱難的決定。戰後林炳堯與其他軍官負責將英國送贈的戰艦駛返中國交予民國政府,那艘戰艦叫重慶號。

6.

軍官之中有人成為蔣介石的英文秒書;有人成為解放軍的始創成員。選擇台灣的會經歷白色恐怖;選擇大陸的會遭遇政治運動,一切盡在不言。

所有軍官之中唯有林炳堯既不去台灣也不去大陸,他選擇做香港人。林住在「西環七臺」的「李寶龍臺」,寧願當一名默默無名的船長,自外於兩岸政權「乘桴浮於海」。

同行軍官中有人飛黃騰達到官拜海軍總司令,但林炳堯居然放棄了仕途。若果細心便會看到端倪,林炳堯在日記裡對國民黨與共產黨都有意見。[2]

許創彥形容林炳堯的選擇「其實係一代人的選擇」,因為當年香港「係一個可以安心立命嘅地方。」他們將歷史記憶帶到這座城市,並一度得到妥善保存。

7.

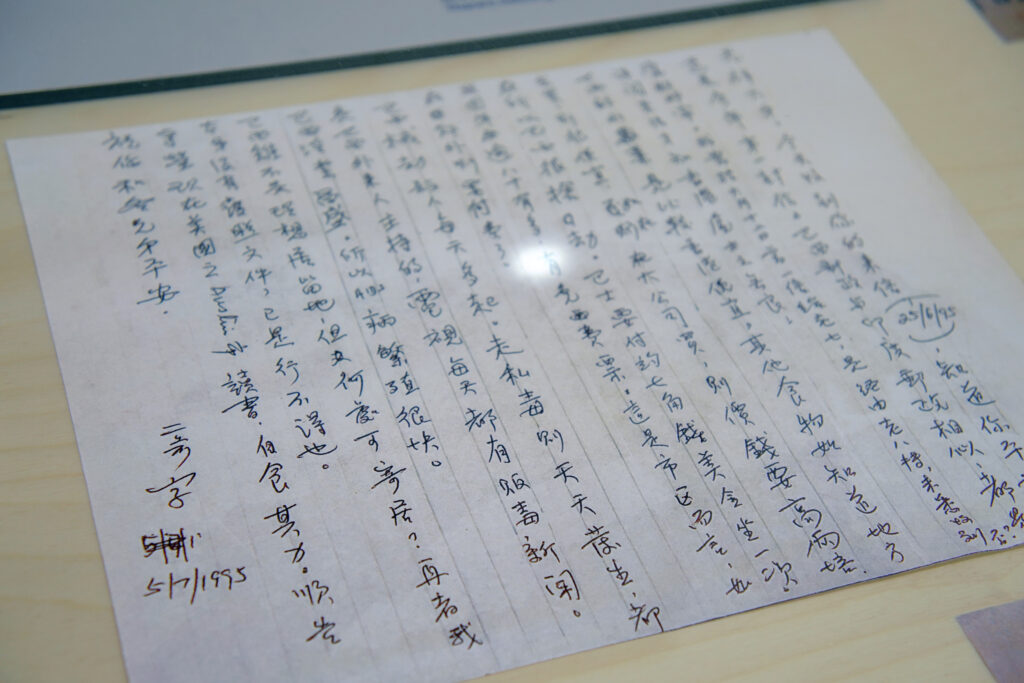

從前在日記裡稱呼日本為「倭」的林炳堯,結果在香港與一位日本女子結為連理,養育一子一女。由於擔心香港前途,他們先移居意大利,往後再移居巴西,晚年在美國終老。

展覽團隊通過查冊,發現被拆唐樓的業主原來是林炳堯的弟弟。可以推想林炳堯離港前將日記等舊物寄存在弟弟的家,怎料一去不返,從此遺下前塵,留待有緣後人。

他曾寫信給香港的弟弟,抱怨巴西治安太差,寧願再度移民,因而感慨「何處可寄居?」後人回望他身似不繫飄舟,隱約是香港人的離散預言。

8.

台灣的國史館職員已經認得出許創彥與另一位策展人麥曉暉。因為調閱檔案需要一定條件,包括證明當事人已經離世。為了查證林炳堯與其他軍官的過去,兩人守在附近的咖啡店,一旦找到資料可茲證明便重返國史館叩門。

去年八月許創彥才認識麥曉暉。兩人原擬乘 D-day 80 周年之際寫一篇文章分享林炳堯的故事,但很快便察覺讀者有限,後者率先建議改為舉辦展覽,「依個故事應該要同社會分享,因為依個故事其實屬於香港。」

2024 年一月起兩人開始實行計劃,最初不過打算工餘自費搞一場小展覽,但因機緣巧合而得謁比利時副總領事,他對林炳堯的傳奇讚賞不已,開始到處逢人說炳堯。

加入團隊的成員與提攜展覽的伯樂都愈來愈多。麥曉暉說「故事嘅力量唔單止令到我哋兩個都著迷,好多後生仔自動獻身加入我哋團隊。」

9.

麥曉暉解釋展覽團隊都是「人搭人」而撮合,部分成員更是因為去看《尚未完場》而結緣,他們覺得紀錄片與展覽都懷抱同一精神。

19 歲的 John 是團隊中最年輕的成員。他說過去讀書通常只會從歐美或大人物的角度看諾曼第登陸,然而 D-Day 日記展則「人性化」了歷史,「歷史唔剩係用嗰種方法教。」還應該有人的故事。

Elly 在中大讀書,將來有志成為老師。她說展覽能夠補足學校的歷史科,「剩係 focus 前因後果,但當中發生過咩事我哋跳過晒。」學習時需要一張宏觀的大圖畫,才能了解歷史的脈絡,克服心態上的距離。

Ivan 說發掘過去也可為當下帶來進步,展覽可以重現「喺今時今日依個社會 context 底下,已經好多人遺忘咗嘅訊息。」當他向朋友分享這個故事,「無論嗰個人係咩 background,總會搵到一啲共鳴。」

隨著展覽團隊愈見規模,同時找到更多史料填補空白,許創彥說展覽不再只是還原歷史,而且是在回應當下。

10.

衡諸展覽團隊的背景,他們多有條件移居海外,展覽也大可在外國舉辦,但他們堅持要在香港出發。麥曉暉說當一眾成員談到「意義」時就再無「懸念」,「一定要喺香港做,喺外面做冇依個效果。」

許創彥和麥曉暉坦承策展期間遇到阻礙,一所民間機構在最後階段才推掉展覽;一所大學管理層聽過他們介紹後「潑冷水」,謂年輕人對歷史沒興趣「冇人睇」。

許創彥覆述該人說話後立即道出自己心聲,「我哋想證明俾大家睇香港好多人 care。」

反觀星加坡則至少有兩個機構邀請他們過去,但團隊始終堅持香港必須是第一站。策展的過程讓麥曉暉與林炳堯生不同時卻視為同懷,「原來人喺大時代做選擇唔係容易嘅事 ⋯⋯ 依個咪就係當下嘅意義。」

麥曉暉直言「我喺香港生活,我係知道香港有佢嘅艱難之處,但香港『尚未完場』。俾啲空間大家,香港嘅故仔係可以好睇。」

11.

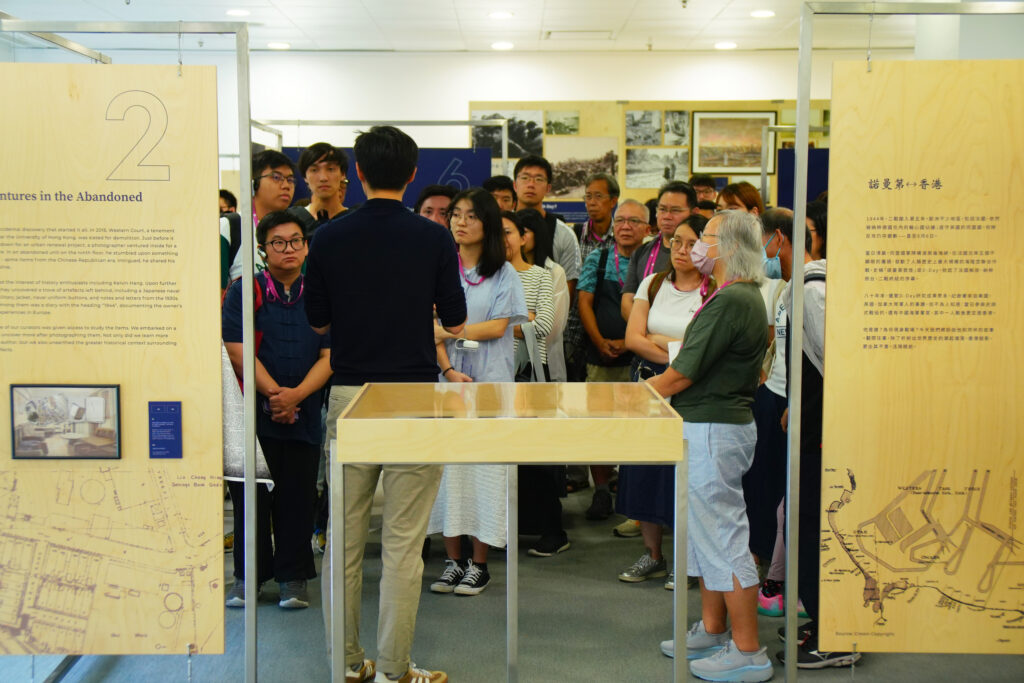

最後展覽在「山區」落腳,要先往中大再上山到百萬大道。展覽團隊對於路途跋涉有最深(痛)的感觸,擔心公眾礙於山長水遠而卻步,結果卻喜出望外。

Rainbow 是歷史系學生,她在展覽期間為公眾和學生開設導賞團,「我有個 friend 嚟(中大)讀咗幾年書都冇點入圖書館,但佢會特登入嚟睇展覽。你要喺一個難啲嘅地方先可以體驗到。」

若果展覽安排在交通要衢,即使入場的人數很多也多屬無意路過。然而當展覽遠在「山旮旯」,參觀者都是有心人才遠道而來。

麥曉暉形容這是「開墾」和「開拓」的精神,「你唔踏出嗰步,你永遠唔知香港原來有咁多人有興趣。等人哋做永遠冇得 start,我好相信依樣嘢。」

許創彥回顧策展之旅恍如歷奇,「我哋走過世界唔同地方,遇到唔同嘅人,總係有啲人可以出其不意話畀你知佢同香港以往嘅聯繫,完全估你唔到嚇你一跳。」

麥曉暉補充,「香港唔會係世界史嘅主角,但硬係有佢身影喺度。」香港與世界的聯繫會隨時代起跌,但積攢的淵源卻始終歷劫猶存。

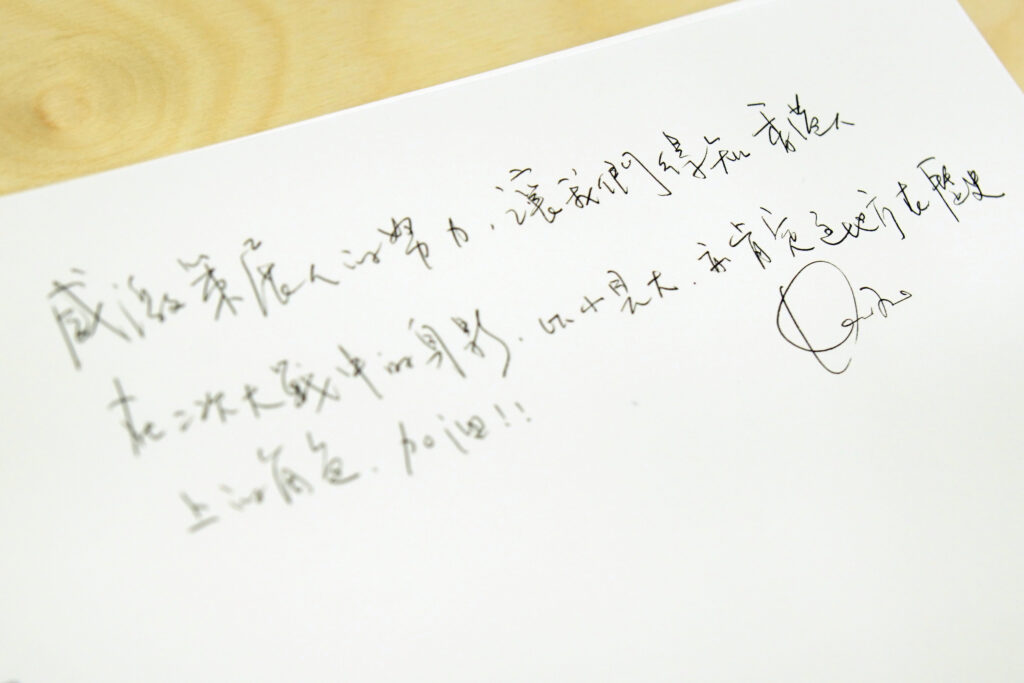

最後許創彥披露一位軍官後人來過參觀展覽,後人告訴團隊很慶幸是由他們自發,因為一旦牽涉到商業或政治就會「變味」。

許創彥肯定地說,林炳堯的故事是「值得人知嘅香港故事。」

註釋

[1]:台灣中譯本《最長的一日》搞錯了沉沒的戰艦名字,請以英文原版為準。

[2]:拙文不會引述內容,有興趣者請往展覽細閱林炳堯日記。

附記

筆者知道展覽掀起爭議但無意介入爭論。唯一可以表態的,就是幸潤權先生的貢獻和《蘋果日報》的訪問都不可或缺,拙文決不會因為政治和時代而隱諱。

參考文獻

徐岱靈《什麼人訪問什麼人:9 年追查 撥開二戰迷霧 訪「二戰日記展」策展人》,《明報》

大城誌《西環舊樓尋回二戰海軍日記 歷史青年越洋覓後代 辦展勉港人:失意時仍可堅持有作為》