吳靄儀在「字字研究所」談「我與獨立書店的緣份」。她說見山書店的結業需要有本書去紀念,《雨中的香港》最重要的一章就是〈獻給見山〉。

她回想從前還未有港鐵,去新界如出國的歲月。一位會拉大提琴的中學同學情迷柴可夫斯基,而位於港島的 Book Centre 則有一本厚厚的柴可夫斯基傳。買不下的同學遂「情商」書店讓她抄錄,書店更樂意提供椅子,最終讓她抄下整本傳記。

獨立書店的親切感就是吳靄儀成長的養分,反觀大規模的連鎖書店往往為出版商服務,漸成暢銷書的 outlets(她每見 bestseller 的宣傳便會「自動鄙視」)。猶幸獨立書店能夠保持獨特的品味,營造不同的風格,開闊讀者的眼界。

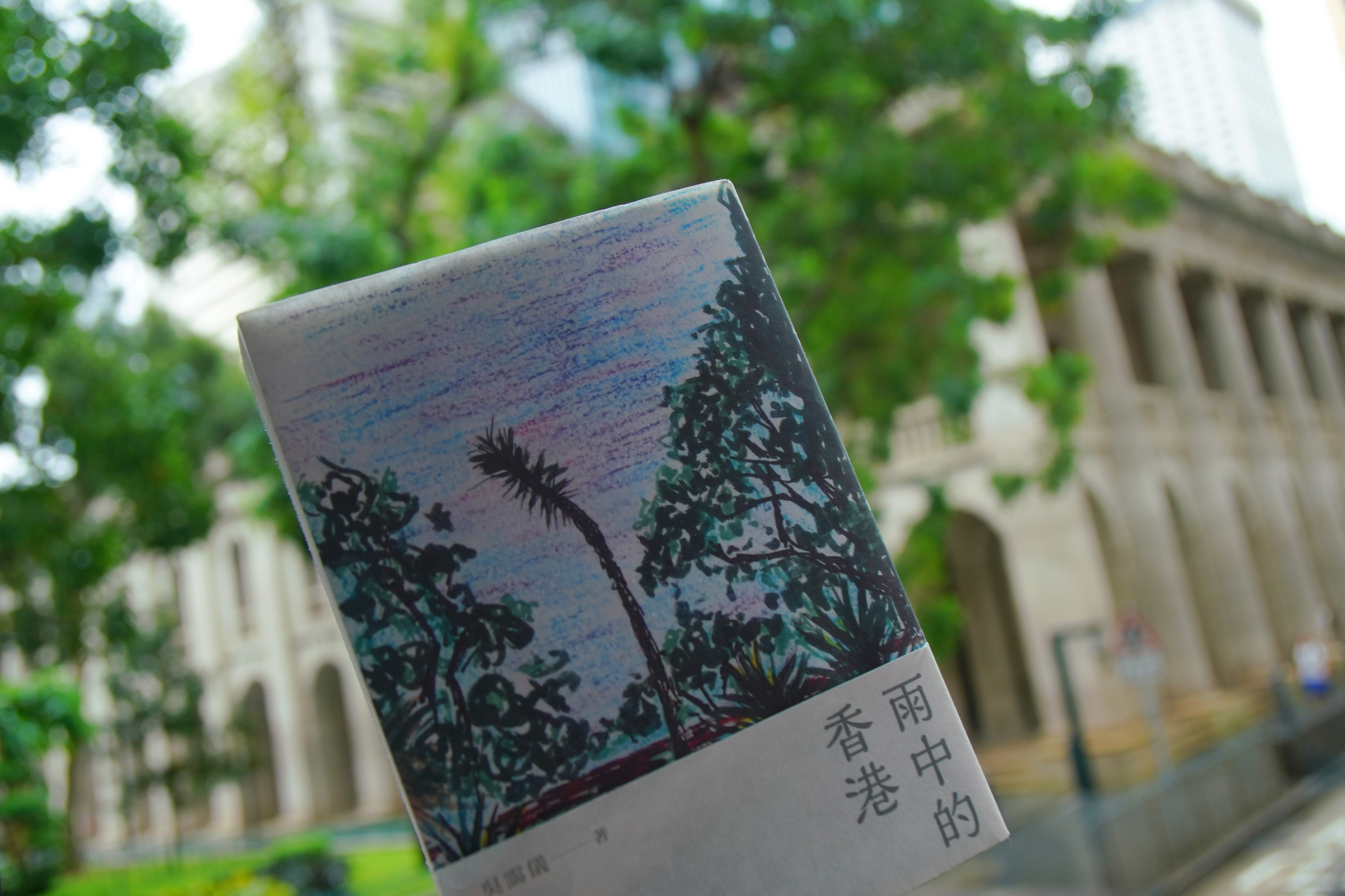

吳續說獨立書店絕非網店可以替代。她揭開《香港》的書衣,原來正封與內封有不同封面,都是許鞍華的畫作。而且用紙上乘,真的聞到油墨書香。編輯的用心與設計的精緻,需要摩挲才能察覺。

眾多組織已相繼解散,獨立書店卻遍地開花。因為後者不只賣書,還發揮「文藝中心」的作用,提供活動的空間,無奈經營相當艱難。吳一再批評香港養不起獨立英文書店,應感「臉紅」和「醜怪」。

字字研究所的主持呂嘉俊解釋,即使學校和公共圖書館願意買入他們作品,也往往循三中商採購,使致難言利潤。接著呂便細數店內傢俬盡是二手,多數來自執笠舖頭。當他與朋友在路上搬二手書櫃,朋友一度有感而發,「究竟發生咗咩事?」

鑒於時代轉變,呂嘉俊提到自己有大量藏書。吳靄儀提議私人圖書館可能是可行出路,眾人回答豈不是漫畫出租店變相復活。只供會員入內閱讀,銅鑼灣也有「打書釘」堪為前導。

呂嘉俊說「可以考慮,唔敢應承。」最後他問在座多少讀者與他同在新亞畢業,引述舊時新亞書院還在深水埗的日子,窮苦的師生只能躺在樓梯和地下,說著說著他聲調有變。

吳靄儀在〈見山小札〉提到李清照再婚但所託非人,為了離婚寧受世人的非議乃至入獄的刑罰。這個壯烈的故事她一直揣懷於心卻始終無緣動筆。

『到了現在,我已沒有所需的精神和魄力了。所以我希望有人在「見山小札」看到這個意念,就如拾起在大海漂流來的瓶子,受此瓶裏字條的數語所感染,寫成一個動人的故事。』

參考文獻

余英時《猶記風吹水上鱗:錢穆與現代中國學術》