回應《汪汪夢裡人》所受的批評

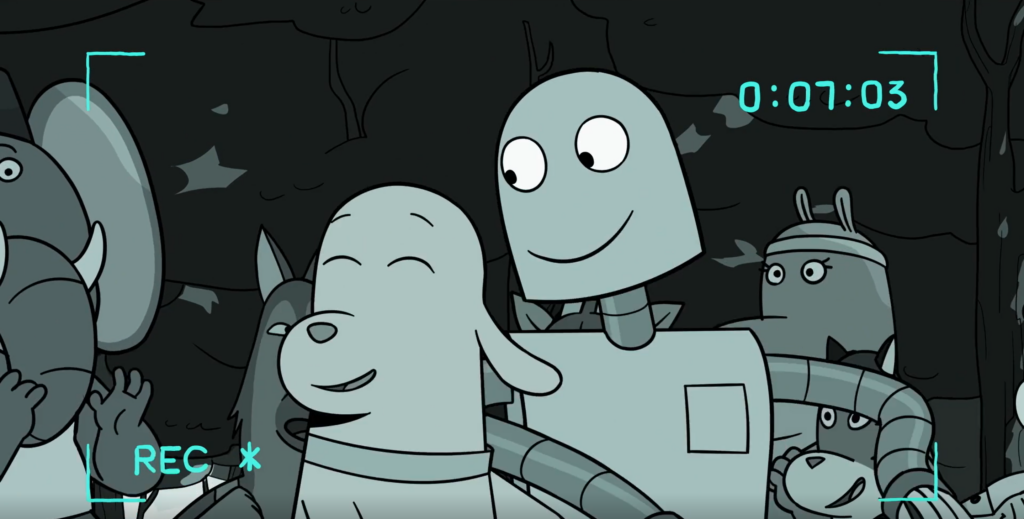

“For me, what is important here is that just a few days earlier our main character was lonely, and now he has made a big connection… so I don’t want people to see it as a machine — I want them to see the ideal friend, the ideal life companion.”

Pablo Berger

弁言

《汪汪夢裡人/再見機械人》(Robot Dreams)在世界贏得廣泛口碑,但在台灣的影評網站「金樹懶獎」遭到嚴厲批評。

影評人「晢晢」只給予電影一星 —— 幾乎最低的負評,因為他用左翼的視野嚴辭批判這部電影。撇開影評中難以索解的部分,並綜觀網民回應,有兩點思考是有意義的。

1. 權力關係

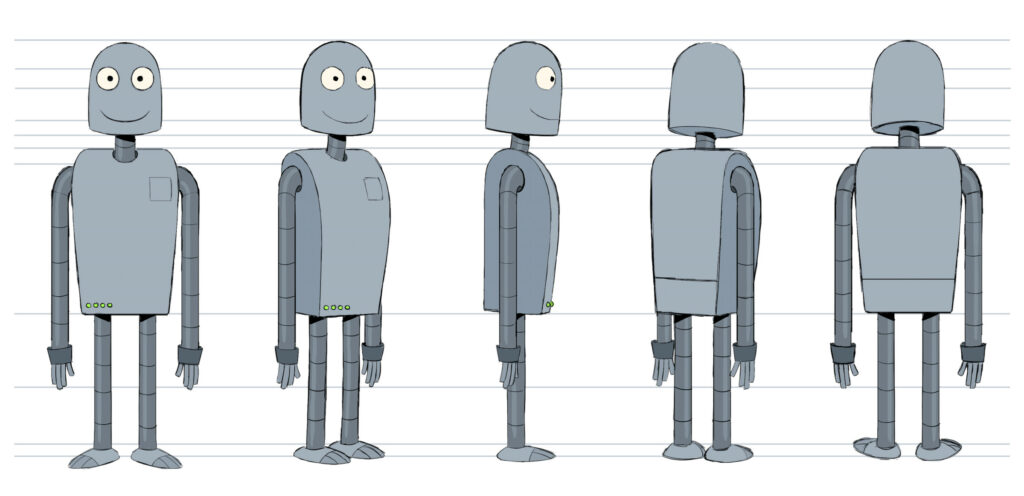

究竟電影中「單身狗」和「機械人」是什麼關係?

A. 買家消費商品的關係?

B. 主人馴養動物的關係?

C. 人類交往伴侶的關係?

晢晢在影評中運用學術字眼,譏嘲機械人就像「矽膠娃娃」,淪為「商品」和「客體」,批判電影中兩名主角處於不平等的權力關係 。

我們咸信伴侶交往應以平等的 C 為尚。但只要觀察現實,就會發現人與人的交往不盡然是 C,很多時都牽涉 A 的成分。

很多情侶選擇結婚,背後一大考慮便是物質保障。大部分婚姻都有實際需要,說白了就是雙方簽合約,合力經營一個叫「家」的合資機構,雙方都可以「消費」一個叫「家」的居所。

至於人類與其他動物,雙方互動從來兼具 A – C 的成分。在架空的動畫世界,主角分別是「單身狗」和「機械人」,但觀眾很容易推想前者的設定傾向人類;後者的設定傾向動物。

電影裡有一處伏筆,當兩位主角結伴前往沙灘,途中「機械人」留意到路上有一家人駕車出遊。車內有一小孩還有另一機械人,後者滿面憂鬱,既暗示它已失寵被小孩取代;也暗示機械人在架空世界是相當於動物的存在。

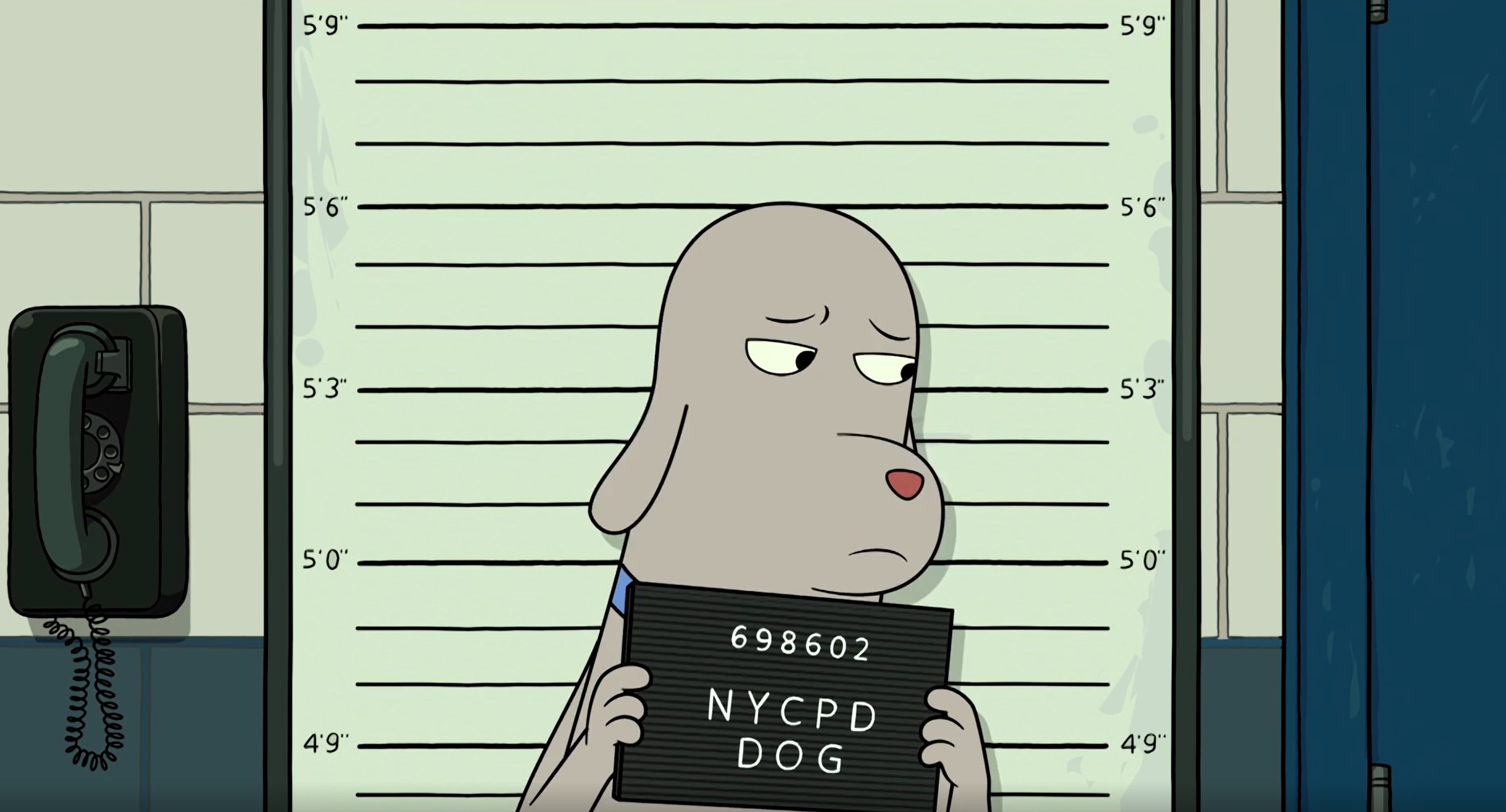

人與動物的關係並不平等,動物可被消費和取替。因此政府拒絕「單身狗」為救「機械人」而進入封閉的海灘,甚至拘捕不願放棄而擅闖的牠,致令雙方從此失散。架空的動畫世界顯然參照了不平等的現實,但評判的準則應該是角色如何回應不平等的世界。

先假設電影置換角色,「單身狗」是一名男人,「機械人」則是一隻狗的花名,男主角去寵物店買下了一隻叫「機械人」的狗,他對待狗的態度就如同電影中「單身狗」對待「機械人」。我認為男主角唯一要受批評之處就是應該去領養。

可是電影裡「機械人」的智慧已超越一般動物,和人類不相伯仲,它值得擁有更多尊重和權利。

再假設電影置換角色,「單身狗」是一名男人,「機械人」則是一名援交少女的花名,男主角去風俗店包養了一名叫「機械人」的援交少女,他對待援交少女的態度就如同電影中「單身狗」對待「機械人」。就算男主角因為前度失蹤而另覓對象,他對「機械人」的表現也沒有值得苛責的地方。

2. 專屬伴侶

為何「單身狗」和「機械人」都預設伴侶是一對一的專屬關係?

網民對這一點的洞察更有意思,伴侶的關係可以有更多選擇,但兩位主角似乎已理所當然接受世俗框架。

試想像社會沒有一對一的專屬伴侶觀念,男女雙方都可以擁有多名伴侶和結婚對象,社會亦奉為圭臬,結果會怎麼樣?

結果一定是條件優越的人壟斷了大部分伴侶,有錢人合法地三妻四妾,窮人更難找到對象。所以忠誠和專一等觀念應用在交往和婚姻市場,其實是在發揮平權的作用,節制資本較多的強勢一方。

沙特與波娃的開放關係往往被後人視為正面典範,但在《成為西蒙波娃》卻呈現完全不同的面貌。傳記作者屢屢指出書信和日記揭露的事實,與波娃的回憶錄「有些出入」。

沙特與波娃之間的 N 角關係曾令雙方都深受困擾,雙方「共享」的女情人 Olga Kosakiewicz 與波娃的男情人 Jacques-Laurent Bost 有染。嫉妒的沙特為了挽回自尊,轉而向女情人的妹妹 Wanda Kosakiewicz 展開攻勢。

沙特可以一字不易地將相同的情書寄給 Wanda 與另一女生 Bianca Bienenfeld。當 Wanda 質問他與波娃究竟是什麼關係,沙特欺騙 Wanda 說兩人只是朋友。後來 Olga 與 Bost 結為連理,波娃一直隱瞞她與 Bost 有過情侶關係,Olga 終其一生都被蒙在鼓裡。

沙特與波娃就是開放關係中的強勢一方,雙方情人往往都是兩人的前學生。Olga 憶述當年自己是「被催眠」,「覺得自己竟然有幸能與他們建立友誼,所以都照他們的意願來行事。」

拙文沒有資格評判開放關係是對是錯,只想點出當年波娃對於開放關係的拉扯充滿焦慮,不乏自責。後來被沙特拋棄的 Bianca 患上嚴重情緒病,波娃告訴沙特「我們傷害了她。」之後沙特又迷上美國記者 Dolorès Vanetti,一度向對方求婚,但 Dolorès 要求沙特不能貳心。波娃便質問沙特「究竟誰對你比較重要?」

飼養動物的人都知道若一家有多隻動物,牠們是否相處得來要看緣份,更何況是難以擺脫自私和妒忌的人。我們應該尊重伴侶成就到各方都接受的開放關係,但一對一的專屬伴侶關係決非落後保守。

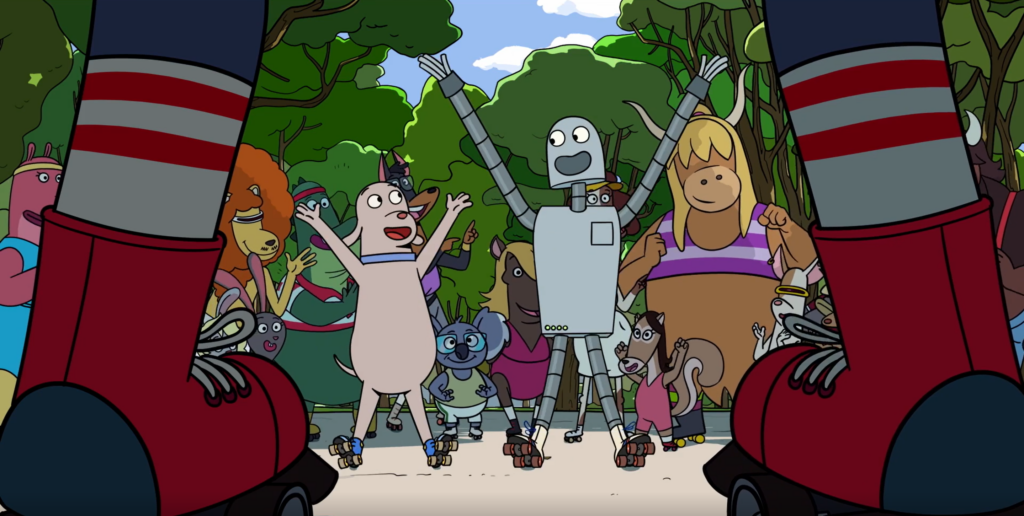

觀眾可以猜測「機械人」不自覺地接受社會「內化」,未經反思便順從世俗主流。然而電影的線索提供相反的答案,「機械人」是有鑒同類的不幸,經過切身的反思,展現出主體的「能動性」。它寧願忍痛也不再續前緣;選擇與新伴侶長相廝守。

3. 能動性

艾瑞克.萊特(Erik Olin Wright)解釋「能動性」是指「人不是單純依據設定而遵循由角色界定的劇本行事;人會發動行為,而且經常是帶有相當程度的智慧、創意與臨機應變的行為。」

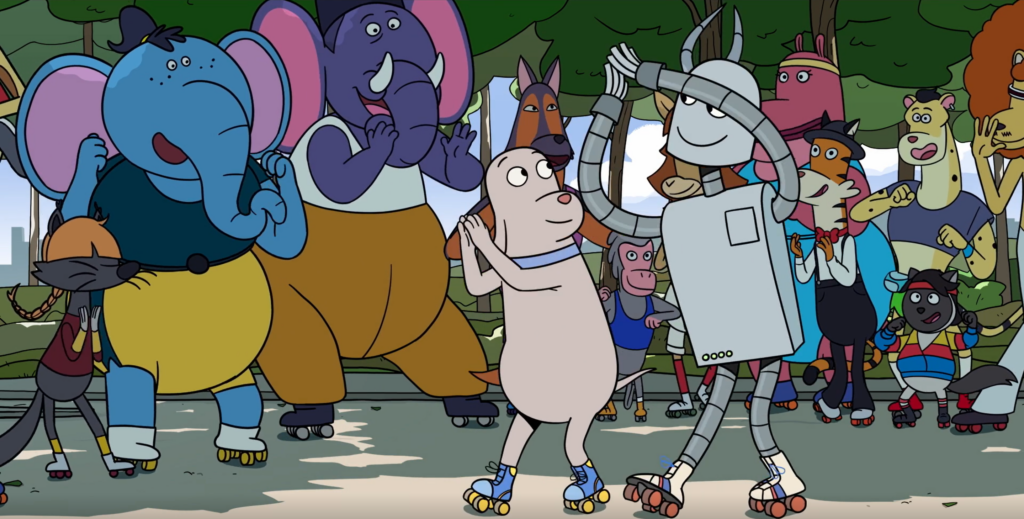

《汪汪夢裡人》之所以動人,正因為「機械人」展現了能動性,而不是被動的商品。

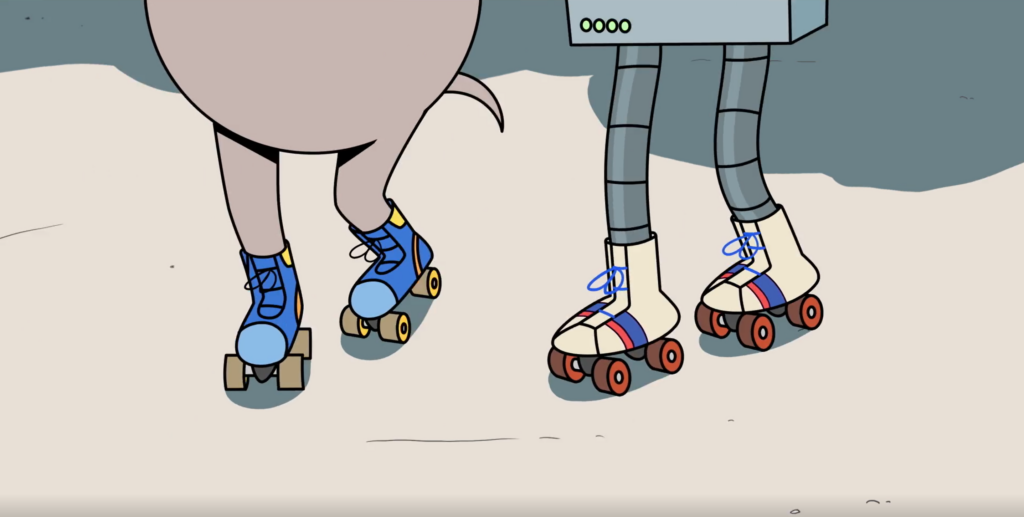

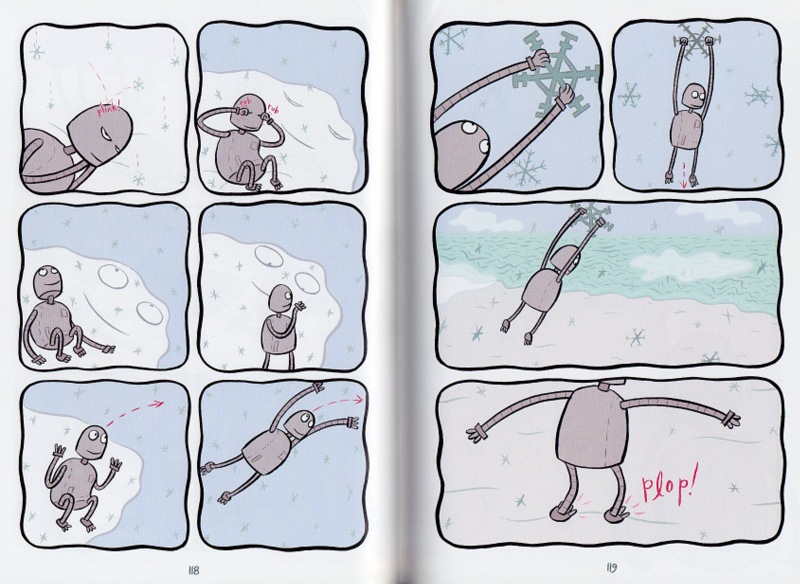

「機械人」遭遇故障後留在封閉的海灘,「單身狗」想盡辦法也無法回去救它。往後它被搬到異地並慘遭肢解,猶幸於酒店工作的狸貓在廢棄場拾獲「機械人」,賦予它新生命。

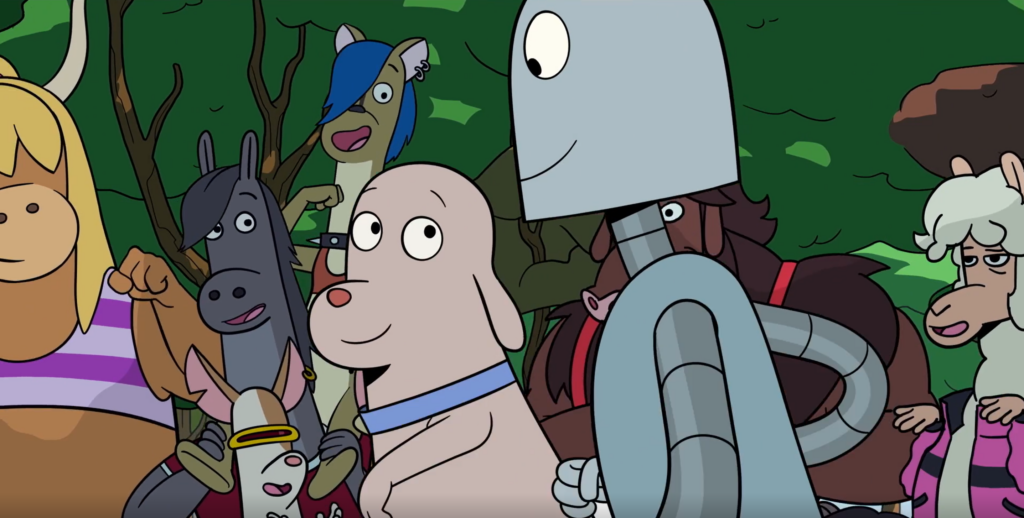

觀眾一定留意到電影採用全知視角敘事,究竟「單身狗」怎樣為救對方而徒勞;究竟「機械人」如何朝思暮想重逢,雙方都無法知道。

所以當「機械人」終於再見到男主角,卻發現牠已有新歡,觀眾完全理解機械人的傷痛。因為雙方的付出不但只有觀眾知道,而且雙方都不清楚對方還在自己心中。

舊時文藝片的角色會陷入「舊情難卻,新義難酬」,依違於何去何從。但「機械人」卻擁有無比的「能動性」,別開生面地想出新辦法回應困局。

它的(機械)人生經驗讓它理解不宜再介入男主角的生活,否則只會使另一位同胞受苦。而且新伴侶對它同樣重要,不應辜負重獲新生的幸福。

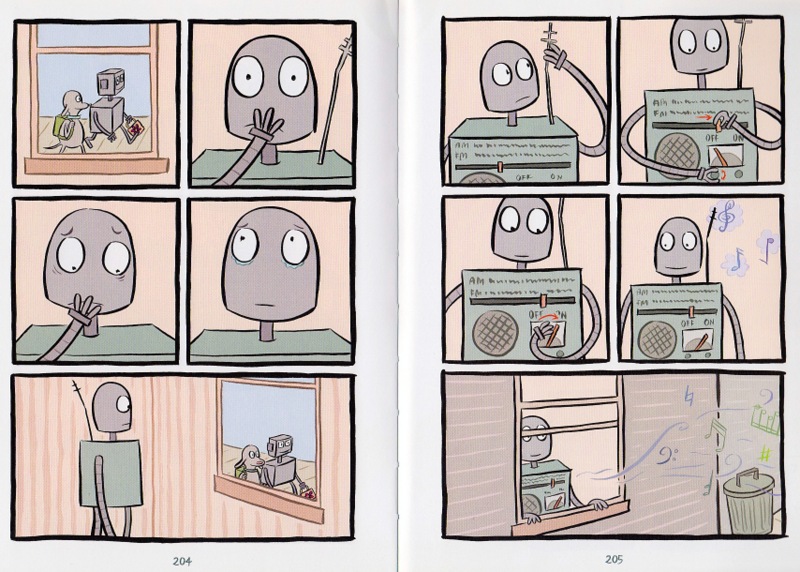

於是它運用「新身體」(看過電影就會明白)播出與「單身狗」交往的首本名曲,雙方的共鳴證明彼此永遠有著對方;不必去計較為了舊情付出過幾多。

4. 結語

我想坦誠寫下拙文的動機,因為刻薄的言論令自己反感,論証是為了回應才去組織。一切都不是由於理性,而是源於感情。「心有理智所不知的道理」(The heart has its reasons which reason does not know),人性從來先有情感的好惡,再用理性為自己的好惡作解釋。

儘管「機械人」的選擇是放棄前緣,但它還是在夢裡狂奔追上男主角,情不自禁幻想與他重逢。看到那一幕我的眼淚終於失控。

多數只用幾日寫成的影評頂多是電影的附屬品;世上只有很少影評能與所評論的電影相提並論。

思想會形塑人觀看世界的框架,背後更牽涉設定框架的權力,因此知識和學歷能為人換取「文化資本」和「社會資本」。若果知識份子意識到自己擁有的權力,下筆時也許會更加寬容,I hate hate(電影裡的搖滾歌名)。

參考文獻

(↑ 兩本傳記都指出沙特對存在主義的貢獻,很有可能來自波娃的創想,最起碼是兩人的共同成果,但後世很長一段日子都將種種成就僅僅撥歸於沙特名下。)