張子君與「六四報哀音」

一、初出社會

在機場推著行李車的張子君穿著《蠟筆小新》中妮妮怒打兔公仔的外套。她家人的衣著更加表露無遺,上印《試當真》的作品《再見豬豬》。他解釋自己是「認真毛」,影片反映了他和很多香港人的感受。

是告別豬豬和過去的時候。曾在商業電台擔任《晴朗早晨全餐》主持、在《十八樓 C 座》聲演「任意菲」的張子君,辭職加入移民潮,與家人一起赴英。

自言長待「深閏」的子君臨走前第一次爬上獅子山。她解釋過去從未登山,因為獅子山就在商台附近,「日日望住佢。」登上山頂後她終於明白大家點解要上去。有時太近會令人以為理所當然,直到臨別才明白原來並非必然。

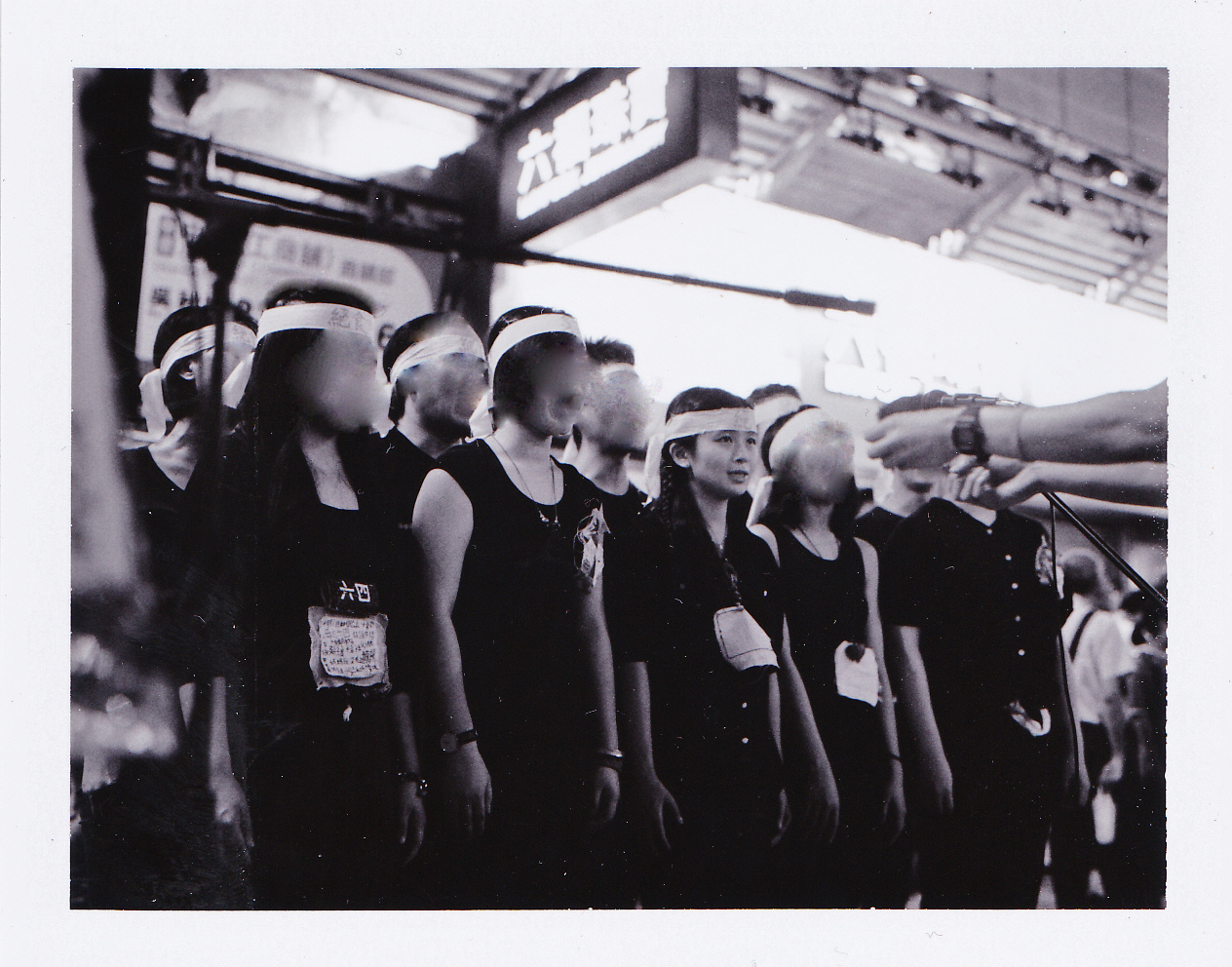

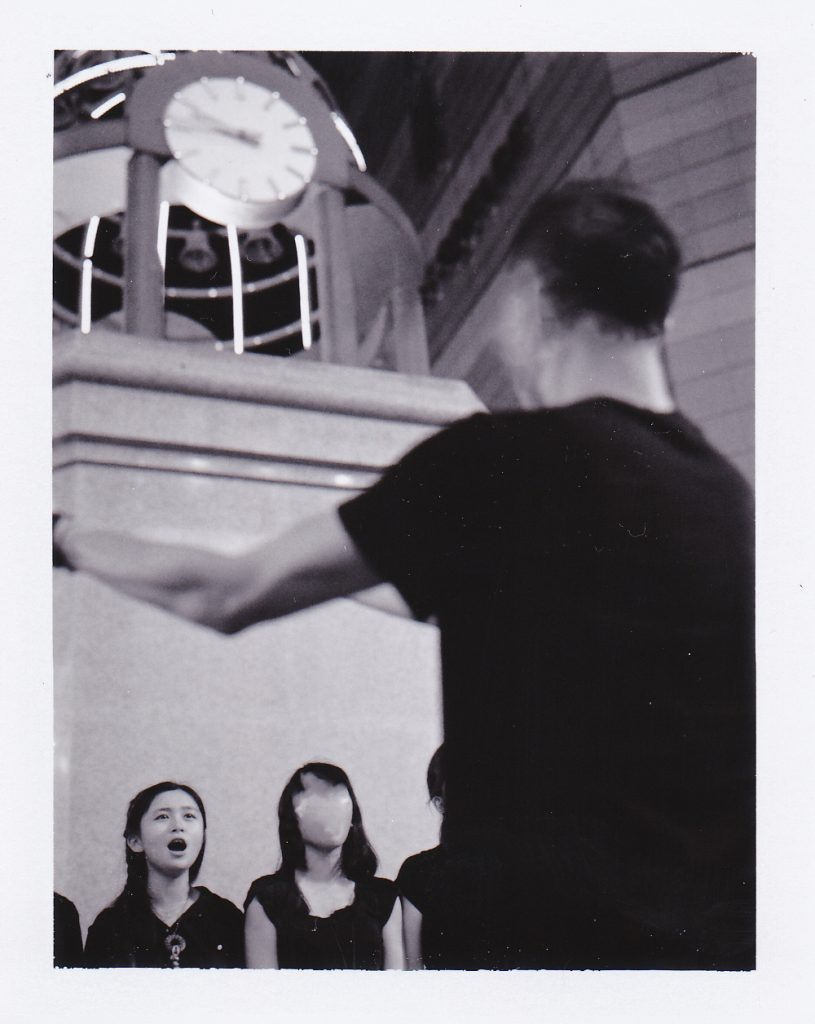

在大學讀書的最後一年,張子君參加了「六四報哀音」。2014 年大有可能是參加者最多的一年,幾乎所有大專院校都組織學生隊,不過子君乃應朋友之邀,加入校外的「公開組」,又名「中央隊」,遇上筆者等老人。

「我覺得有意思。社論、評論唔係個個人有興趣去睇,但音樂容易感染到人,而且每首歌都有意思喺度。除咗去晚會之外,你想身體力行做一啲嘢,將依件事繼續講落去。」

當年社會正面臨微妙的轉折點,山雨欲來但尚未發現。「左膠」與「本土」之爭雖已發端,但還未形成席捲的浪潮。新一代對支聯會有意見,又未至於有敵意,不想六四的紀念局限在維園。2011 年起開始有「六四報哀音」,尋求在晚會之外有更多的嘗試。

張子君仍記得張雨生為王丹的詩所譜的歌,「每次唱《沒有煙抽的日子》我都會好難過。」皆因「報哀音」的選曲會盡量揀支聯會所不取,這首歌從未在六四晚會播過。

最令子君念念不忘的,是演出期間遭不同政見的人挑釁:「六四你都未出世,有死過人咩?」

「喺街俾人鬧,當時細個好不忿,二戰你都未出世喇。」那時子君激氣到「喊咗出嚟」,隊伍一邊唱對方一邊罵,刺激她唱得更大聲,結果更多人駐足不散。

由元朗到旺角,子君和「中央隊」每周遊走全港各區獻唱,最後在維園晚會開始前,所有隊伍都會雲集在東角道合唱。整條街道站滿過百團員,雖然事先經過排練,但在現場實難協調。

演出結束後維園已經迫滿人,子君和眾多團員都無法擠進維園,只能站在外邊,「裡面講乜我聽都聽唔到。」2014 年是歷屆六四晚會人數的高峰年。

「如果燭光沒燃點生活每一面,我們每年只能在維園見。」正是當年「左膠」最流行的諺語,那時誰會想到連「維園見」都不復見。

其時「報哀音」已屢受批評,但現在子君只覺得「好笑」,「由支聯會『行禮如儀』到我哋『唱 K』,其實唔同形式啫。重點係記住依件事,唔可以忘記。歌聲係感染人嘅渠道,『左膠』嘅諗法就係將理念帶入社區,已經做咗想做嘅嘢。」她認為今之視昔,更反證到「堅持去講已經係一種勇敢嘅抗爭。」

2014 年相繼發生佔中和傘運,往後「左膠」、「泛民」與「本土」之爭成為風波的核心,不止支聯會受抨擊,還要從根本上否定悼念六四。「六四報哀音」漸趨式微,愈來愈少大專生願意組隊,由公開組與少數學生支撐下去。

二、加入商台

張子君也邁向人生另一階段。她一直心儀傳媒,但苦於《明報》和《蘋果日報》都離家太遠,因此畢業後首份應徵的工作是位於廣播道的商台,「誤打誤撞就入咗行。」她先從「時事節目助理」 由低做起,學習在台前開咪、在幕後編採。「可以自己約訪問做故仔,彈性幾大,有得自己發揮。」直到公司有需要或節目有空檔,便有機會獲起用。

一方面張子君下過苦功練聲;另一方面也感激商台給她機會,由新聞時事到廣播劇她都有幸涉獵,而且就是商台的老招牌《十八樓 C 座》。工餘時「周老闆」(金剛叔)會談到舊時廣播劇的風光,是子君等新人難以想像,「好誇張,唔使返屋企瞓。」

電視普及前電台幾乎是公眾唯一娛樂,廣播劇佔去大部分時間,一齣又一齣輪流上場。在森記等書店可找到「友禾出版社」將昔年的廣播劇結集成書,比如鄭秀文的出道作《我們都是這樣長大的》。歲月會過去但不會消亡,會靜靜躺在歷史的角落,留待有心人積聚發揚。

2019 年 7 月起商台調動節目時間,《在晴朗的一天出發》分撥 1.5 小時(上午 6:30 – 8:00)給新節目《晴朗早晨全餐》。張子君正式擔綱「坐正」,「早晨全餐」也是由她命名。

三、重啟人生

自從張子君開始做主持,啱啱就見證住世界變,她無法一如以往暢所欲言。「feel 到好多位 kick 住,開始發現有啲嘢講唔到。」一旦冒險去講或會被「定性」為「假新聞」。尤其是一個部門「唔講得」,「一講嗰個部門就收到投訴。」

她偶爾也要落場採訪或做 live,記得初入行時警察很有禮貌,「真係好大變化,講到自己好老咁。」

張子君遭受的投訴多不勝數,通訊事務管理局受理其中兩宗,去信商台要求解釋。渉事節目都發生在 2019 年,但遲至 2020 年中才收到信,子君質疑「擺明係翻舊帳」,但已沒法找回受訪者,疲於應付煩瑣程序。最後通訊局始終不接納她就一宗調查的回應,裁決投訴成立,違反廣播條例。

「投訴係煩但我唔會驚,我信我講得出口嘅嘢。但我唔知道紅線喺邊,唔知邊日六點有人嚟拍門。」儘管朝早六點她已在公司,但「六點」象徵著很多人的遭遇,那才是揮之不去的鬱結。

當你揣摩不到紅線又要處處防避,就會無可避免自我審查,直到最後自我噤聲。「依個先係我驚嘅嘢,唔係我切身出現危險,而係咁做落去冇乜意思。」

她由畢業起一直做第一份工作直至告別,「有啲朋友同我講唔做依份工咪得囉,但我想繼續做呀嘛。」

「我唔可以喺度繼續做,所以我離開香港繼續做。」她說若果失敗了便會轉行沖咖啡,「有幾多聽眾願意繼續聽我呢?」

其實除了獅子山外,臨走前她還去了另一個地方,「迫自己去諗番以往嘅回憶,唔會再有機會一齊去。」

為了訪問核實資料,2019 年是六四晚會最後的高峰年,也是「六四報哀音」的最後一年。那年六月我在街角遇上一支人數稀少的學生隊,但我居然沒有留下選擇路過,因為我不再願意為理想「拋頭露面」。往後我連做夢都感後悔,當時應該逗留一會,哪怕只是靜靜聽一兩首歌。從來都是回望才明白曾經深愛過。